Bluetooth Low Energyによって、

ウェラブルデバイス市場が盛り上がる

パッシブなRFIDタグに記録されたデータはバーコードと同じく、専用端末を使って読み取るが、スマートハウスのように、センサーや家電などの機器同士が自律的に協調して動作する仕組みを作るにはそれだけでは不十分だ。それぞれの機器が情報処理のためのプロセッサーを搭載し、お互いに通信できる必要がある。機器を動作させるためにはバッテリーなどの電源もいるし、通信のためのインフラもいる。

10年前、ユビキタスコンピューティングがいまひとつ盛り上がらなかった理由の1つは、こうした環境が整っていなかったからだろう。しかし、10年前と現在では大きく事情が異なる。それは、携帯電話網の進化と、スマートフォンやタブレットといったスマートデバイスの普及だ。2007年にiPhoneが登場して以降、スマートデバイスを誰もが持つようになった。携帯電話網に直接つながらなくても、スマートデバイスとさえつながれば、インターネットを介して世界中のあらゆる機器と情報をやり取りできることになったのである。

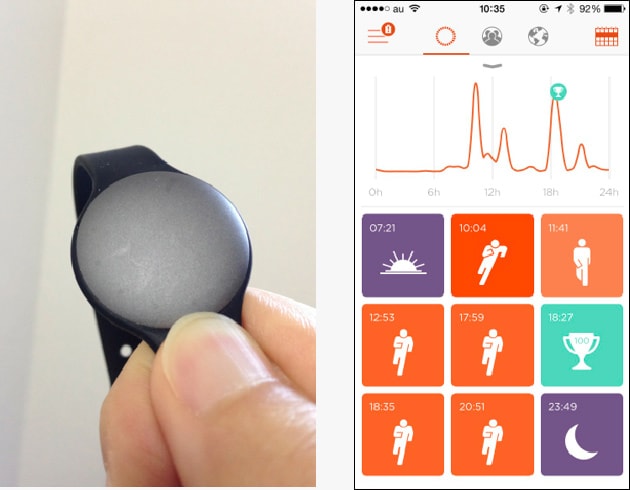

スマートデバイスとさまざまな電子機器を接続するための規格として、現在最も注目されているのが、無線通信規格の「Bluetooth Low Energy」だ。Wi-Fiと同じ2.4GHz帯を使うBluetoothの規格は1999年に発表され、ヘッドセットやキーボード、マウスなどに利用されている。Bluetooth Low Energyは元々Wibreeという別の規格だったが、2010年にはBluetooth 4.0規格に統合された。Low Energyという名前の通り低消費電力を追求した無線通信方式で、対応機器によってはコイン電池1個で1年間動作するものもある。アップルが2011年11月に発表したiPhone 4s以降、OSレベルでBluetooth Low Energyをサポートしたことで、特別なソフトウェアを入れなくてもこうした機器をiPhoneからコントロールできるようになった。それを受けて、スマートフォンと連携する機器をさまざまな企業が開発するようになってきた(Androidも2013年7月からOSレベルでサポート)。体重計や運動量を測る活動計、さらには高度な機能を備えたスマートウォッチといったウェラブルデバイスが各社から発売されて人気を博している。

Bluetooth Low Energy対応機器を開発するための敷居も下がっている。オープンソースハードウェア(設計が公開されていて誰でも利用できる)のArduinoや、インテルが開発したSDカード型コンピューターのEdisonを使うことで、ハードウェアに詳しくないエンジニアもBluetooth Low Energy対応の機器が作れるようになってきた。

Bluetooth Low Energyの応用はウェラブルデバイスだけに留まらない。2013年9月にアップルが発表したiOS7では、iBeaconという仕組みを搭載している。これはビーコンと呼ばれる機器が、近くのスマートデバイス(iPhoneやiPadが標準で対応しているほか、Android対応も進められている)にBluetooth Low Energyで信号を伝えるというもの。電波強度によってビーコンとスマートデバイス間の大まかな距離がわかるだけのシンプルな仕組みで、ビーコンにスマートフォンを近づくとスマートフォン上のアプリに指定した動作を行わせることができる。米MLB(メジャーリーグベースボール)では2014年から球場にiBeaconを導入して、座席案内やクーポン配布に活用することを発表。日本でも、パルコが店頭商品の取り置きサービスにiBeaconを利用している。

IoTが今注目を集めている理由の1つは、Bluetooth Low Energyという無線通信規格がブレークし、iBeaconのようにビジネスとして回せる仕組みが整ってきたからだといえるだろう。

|