大気による歪みを補正する驚異のテクノロジー

地球には分厚い空気の層がある。生命にとっては有り難いこの大気も、観測のためには邪魔になる。天体から、気の遠くなるような長い年月をかけてせっかく届いた光が、ここで散乱・減衰してしまうのだ。天体望遠鏡が高地に建設されるのは、大気のゆらぎや人工的な照明による悪影響をなるべく少なくするためであるが、それでも地上にある限り、これをゼロにすることはできない。完全に無くすには宇宙に出るしかなく、これを実現したのがハッブル宇宙望遠鏡*3である。

だが、宇宙望遠鏡の建造には、地上に作る場合に比べ、ケタ違いのコストが必要となる。口径を大きくするのは難しく、ハッブル宇宙望遠鏡の口径は2.4mに過ぎない。

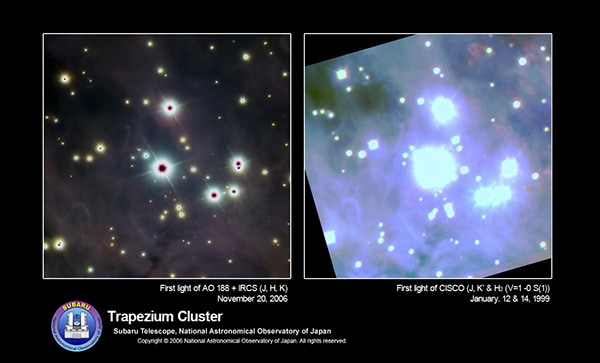

それに比べ、すばるの口径は8.2mである。大気の影響さえなければ、本来、地上の大型望遠鏡の方が圧倒的に高解像度になるはずだが、すばるの解像度は理論値0.06秒角(1秒角は3,600分の1度)のところ、大気のゆらぎのせいで実際には0.6秒角と、10倍も悪化してしまっていた。

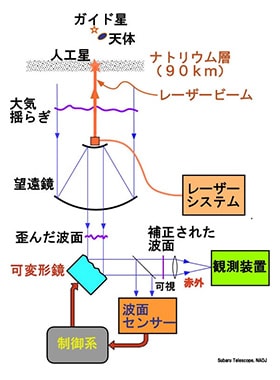

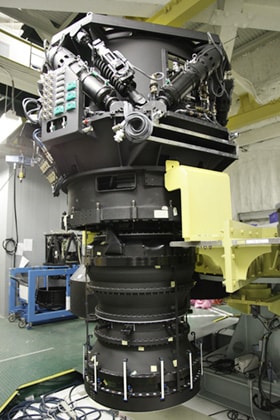

これを解決する切り札として開発され、現在の地上の大型望遠鏡では必須となっているのが「補償光学(AO: adaptive optics)」と呼ばれる技術である。補償光学では、観測装置の前に1枚の特殊な鏡を用意。大気のゆらぎをキャンセルするよう鏡面を変形させ、反射後の光からゆらぎの影響を除去する。つまり、補償光学という"眼鏡"をかけることで、望遠鏡の"視力"を元に戻すようなことだ。

|

すばるには最初、36素子(=36カ所で凹凸を調整できる)の補償光学系が搭載されていたが、2006年に188素子の最新バージョンにアップグレード。大気のゆらぎを1秒間に1,000回も補正しており、これにより、ほぼ理論限界通りの解像度を得ることに成功した。"眼鏡"により、視力が10倍になったわけだ。

また従来は、ゆらぎを補正するためのガイドとなる明るい星がある領域でしか使えないという欠点があったが、レーザーガイド星の生成装置も導入。レーザーを照射して高度90kmのナトリウム層を発光させ、これを人工のガイド星とすることで、どの領域でも補償光学が利用できるようになった。

|

現在、補償光学が利用できるのは近赤外線の観測装置のみ(例えば波長が2分の1になると、素子の数は4倍必要になり、速度も2倍にしなければならないため、可視光では大幅に難易度が上がる)。そういう課題はあるものの、今後の大型望遠鏡には必須の技術となっており、TMTには、これよりも進化した補償光学系が搭載される予定。これにより、ハッブル宇宙望遠鏡の10倍以上の解像度を実現できる見込みだ。

|

日本でTMTを主導しているのは、前出の家正則教授(国立天文台・TMT推進室長)。TMTの完成により、すばるがどうなるのか気になるところだが、家教授によれば「他の望遠鏡が追随できない広視野カメラで、今後20年間程度は観測を続けたい。最遠銀河のような重要な天体をすばるで見つけ出し、それをTMTで詳しく観測することで、ノーベル賞を狙うのが日本の戦略」だという。

すばるの長所をより強化するために、8億7,000万画素の超広視野カメラ「HSC(Hyper Suprime-Cam)」を新規開発。Suprime-Camと入れ替わる形で主焦点に搭載され、昨年より観測が始まっている。前述のように、従来の視野は満月とほぼ同じくらいであったが、HSCはこれをさらに満月9個分にまで拡大。ハッブル宇宙望遠鏡の1,000倍もの広い視野を実現した。

|