太陽に起こっている異変を探る

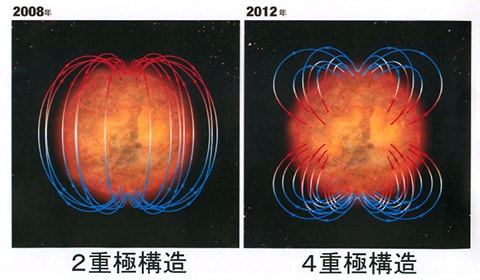

太陽の磁場は地球の場合と同じく、北極がS極、南極がN極という「二重極構造」になっていることが多い。

ところが、「ひので」のプロジェクト長である国立天文台の常田佐久教授によれば、現在太陽の南極はN極のままだが、北極はS極からN極へと反転しつつあり、さらに極が増えて「四重極構造」になる可能性が高いという。北極も南極もN極というのは不思議な感じがするが、太陽の内部にS極があって、表面にN極が出ていると考えればわかりやすい。

|

実を言えば、太陽の磁場が二重極や四重極、六重極、八重極……に変化しうることは理論的に予測されていたことである。こうした極構造の変化が、これまでにも太陽活動の変化となって現れている、という指摘も研究者によってなされている。

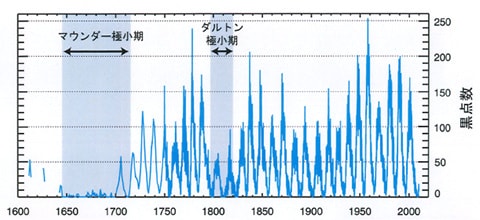

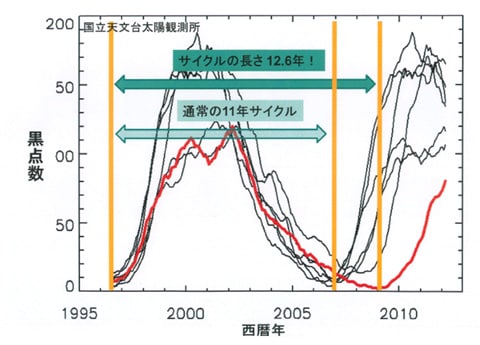

黒点数は11年周期で増減を繰り返すと先に述べたが、周期にはブレがあり、黒点数の増減数も同じではない。1645年から1715年にかけて長期間、黒点の数が非常に少なくなった時期は「マウンダー極小期」と名付けられているが、フランスのSokoloff、Nesme-Ribesの両博士は、マウンダー極小期には太陽が四重極になり、太陽活動が停滞していた可能性があるという論文を1994年に発表している。加えて、マウンダー極小期や、やはり黒点数が少ないダルトン極小期(1790年〜1830年)では、黒点数変動の周期が通常の11年より長く、13〜14年になっていたこともわかっている。1996年に黒点数の減少が始まった周期も12.6年と長く、これは210年ぶりのことであった。

|

また、黒点数以外に太陽活動を測るための指標としては、樹木の年輪や南極の氷床に閉じ込められた炭素の同位体、炭素14の濃度がある。炭素14は、宇宙から飛んでくる銀河宇宙線(太陽系外から地球に届く放射線)が大気分子に当たると生成される物質で、太陽活動が盛んな時は宇宙線を太陽磁場が防ぐため、炭素14の濃度が低くなる。過去2000年分の炭素14濃度データ分析でも、太陽活動が低調な時の周期は13〜14年に伸びることがわかっており、先述した黒点数が少ない時の周期の傾向と一致している。

そして、今、黒点数や磁場の状態からすると、現状の太陽活動も低調だと言われている。

「次の黒点数のピークは、2013年の秋だと予想されています。この時に黒点数が少なく、さらに次のピークである2025年も黒点数が少なければ、太陽活動の停滞が明確になってきます。2周期続けて活動が低調な場合、マウンダー極小期クラスの停滞期が訪れる可能性もあります」(常田教授)

|