Science Newsサイエンスニュース

DNAに情報を記録するストレージが実用化に一歩前進

2019.7.22

|

60兆個もの人間の細胞1つ1つには核があり、その中には約31億のDNAの塩基配列が存在している。地球上に生命が誕生して以来の遺伝情報が、複製、変異を繰り返しながら我々にまで受け継がれてきた。

アデニン(A)、グアニン(G)、シトシン(C)、チミン(T)というDNAの塩基配列を使って、デジタルデータを記録しようという試みには、欧州バイオインフォマティクス研究所やマイクロソフトなど、世界中のさまざまな研究機関や企業が取り組んでいる。

DNAストレージの利点は、データ保存期間の長さと保存コストの低さだ。インターネット上には莫大なデータが存在し、その量も急速に増えているが、こうしたデータを低コストで長期保存しようとすれば、ハードディスクやフラッシュメモリでは無理がある。ハードディスクやフラッシュメモリでデータでの保存期間は10年以上だが、DNAストレージは1グラムで215ペタバイトのデータを何千年も保存できると言われている。

しかし、DNAストレージはとにかくデータの読み書きが遅い。デジタルデータを塩基配列に変換しなければならないし、DNA中の特定のデータを検索するのも難しい。

2018年にマイクロソフトが行った発表では、DNA配列の断片に「プライマー」というマークを付加することで、ランダムアクセスが可能になるとしていた。

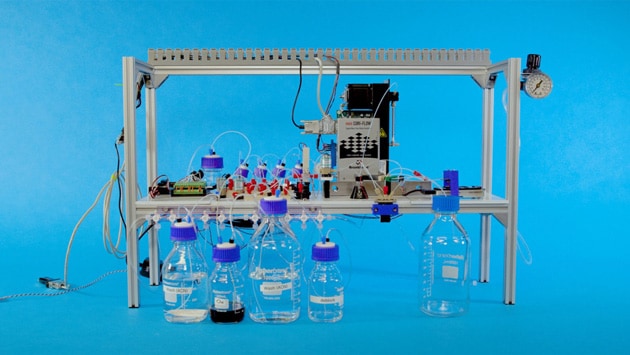

2019年にワシントン大学とマイクロソフトが新たに発表したのは、人手を介さずにビット列をDNAに変換し、さらにまたビット列に戻せる、つまり読み書きを自動化する装置だ。装置は、DNAを合成するための機材やDNAシーケンサーなどから構成される。この装置はあくまで概念実証のためのもので、記録、復元されたデータはわずか5文字の「hello」という単語だ。しかし、ITの世界において、自動化が爆発的な進化が起こす例を私たちは何度も見てきた。

数十億年にわたって生物の遺伝情報を引き継いできた仕組みが、人間の生み出したデータを後世にも伝えるために使われるようになるというのは、とても感慨深い。