Science Newsサイエンスニュース

1滴のしずくから5ボルトを発電

2020.6.1

|

人が身につけるスマートフォンやウェアラブルデバイス、家の中の家電、工場や街中のセンサーなど、社会に存在するあらゆるモノがインターネットにつながることで、多様なデータを収集し、分析できるようになる──そうしたIoTのビジョンは次第に現実化しつつある。半導体の低消費電力化や、端末側でデータ処理を行うエッジコンピューティングも日進月歩で進化しているが、ネックとなっているのはバッテリーだ。

便利なスマートデバイスでも頻繁に充電が必要だと煩わしいし、近くに電源のないところに設置されたセンサーを動かすには何らかの手段で給電をしなければならない。周りの環境から何らかの方法でエネルギーを取り入れる技術を総称してエネルギーハーベスティングといい、光や熱、振動などがエネルギー源となる。太陽電池も一種のエネルギーハーベスティングと言えるだろう。

名古屋大学未来材料・システム研究所、九州大学グローバルイノベーションセンターの研究チームが開発したのは、わずかな水滴から発電を行う技術だ。炭素の原子層状物質であるグラフェンでは、表面を水滴が滑り落ちる時に発電することが知られていたが、出力電圧は0.1ボルト程度であったため、何らかのデバイスを動作させることは難しかった。

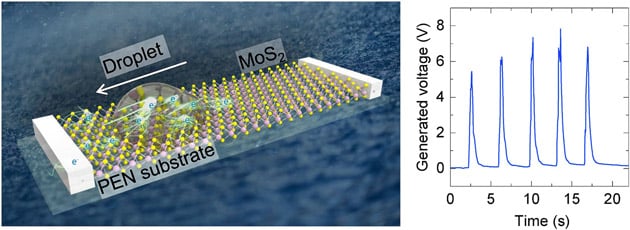

今回、名古屋大学と九州大学の研究チームが開発した技術では、やはり原子層状物質である二硫化モリブデンが用いられている。サファイア基板上に大面積の二硫化モリブデンの膜を作り、これをプラスチックフィルム上に転写することに成功した。こうして作られた二硫化モリブデンの両端に電極を取り付けて発電装置を作り、これを傾けて水滴を滑らすと5ボルトから8ボルトの電圧が発生することがわかったのである。

研究チームによれば、プラスチックフィルムは柔軟性があるため、さまざまな場所や機材で使えるという。雨量計も酸性雨のモニタ、工場排水のモニタリングといった用途が提案されているが、ほかにも農業や漁業用のセンサー、発汗センサーなどにも応用が利きそうだ。