Cross Talkクロストーク

研究の土台がひっくり返る体験

|

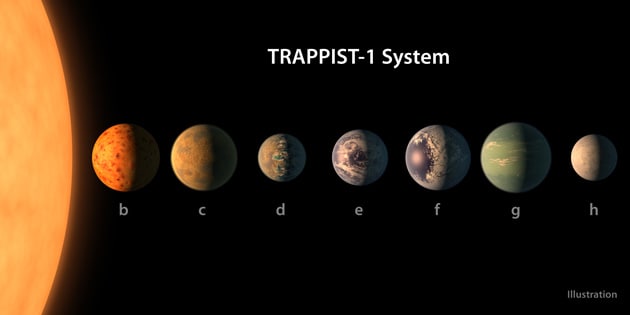

── 井田先生が専門の系外惑星*2の分野でも、今年初めに「TRAPPIST-1*3の周りに7つの惑星が発見された」という大きなニュースがNASAから発表されました。

井田 ── 重力波は満を持してというか、何十年も前からあともう少しだろうという状態が長く続いていて、「ついに見つかった」という感じでした。しかし、私が専門とする系外惑星の発見は、20世紀の最後になって「いきなり見つかった」という感じです。誰も系外惑星が見つかるとは思っていなかったし、研究者も細々とやっていたのですが、急に注目を浴びたんですね。だから、この2つは同じ天文分野の発見とはいえ、ずいぶん雰囲気は違ったんです。

系外惑星のここ数年の状況というのは、最初は木星のような巨大な惑星の発見というところから始まり、だんだん精度が上がってきて小さな惑星が見つかるようになりました。今はもう地球サイズの惑星も見つかっていますが、その中でも恒星からちょうどいい距離にあって、温度が適当で、表面に海がありそうな場所(ハビタブル・ゾーン*4)にある惑星が見つかり始めたのが、実は最近なんです。そこにはもしかしたら何か生き物がいるんじゃないかということが現実的に議論されるようになってきたのは、ほんの数年前のことなんですよ。

|

黒田 ── 先生が系外惑星を研究する道に進もうと思われたのは、いつ頃、どのようなきっかけだったのでしょうか?

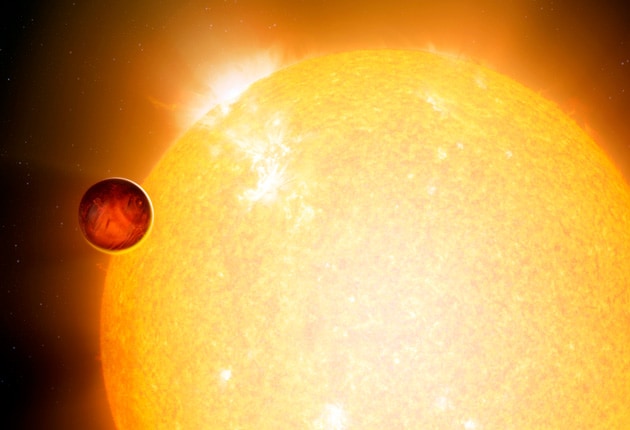

井田 ── 私はもともと地球物理学で博士号を取得し、太陽系や地球がどういうふうにできたのかを研究していました。ところがカリフォルニア大学に1年ぐらい共同研究に行く機会があって、着いた1ヶ月後に系外惑星がポンと発見されたものですから、みんなわっと盛り上がってそっちに乗り換えたんですよ。それが1995年のことです。恒星のすぐそばを周回していた「ホットジュピター*5」と呼ばれる巨大な惑星の発見でした。

|

その後は、太陽系とは配置がまるで違うようなものばかりがどんどん見つかりました。それまで太陽系の姿というのは、割と必然的にそうなったものだと思えていたのですが、本当に土台からひっくり返された感じです。しかし、そのおかげで、それらを統一的に説明するようなモデルをつくりたいという新しい目標ができたわけです。

黒田 ── かつては、太陽系の今の形から宇宙の姿を紐解いていったのに、系外惑星や太陽系以外のシステムを知ることで、「こんな収束の仕方があったんだ!」とこれまでの常識が打ち破られたのですね。

井田 ── そうです。学者だけでなく、SF作家も、SF漫画を描いていた人たちも、誰も想像しなかったようなものが、現実にどんどん見つかりました。彗星のように楕円軌道を描いている木星型惑星とか、恒星の自転方向とは逆向きに公転している惑星とか。みんなが「えっ」という系外惑星が見つかってきたわけです。

結局、われわれは何も知らなかったんだということがわかったので、一見ばかげているようなことにも真実はあるかもしれないから、どんなアイデアも取り上げて考えてみようという雰囲気になったんですね。もう誰がどんな突飛なことを言っても、誰もそれをばかにしないし、否定もしない。学問のやり方が一変してしまいました。

それまでのように、「今の太陽系と同じようなものを見つけるのがゴール」という話ではなくなった。なかなか整理がつかないけれども、どんどんインプットがあるから、そこから新しい学問をつくっていこうとするやり方になりました。

既存の技術の積み重ねが花開いた

黒田 ── 系外惑星は可視光線によって見つけられるのですか?

井田 ── いろんなやり方がありますが、1つは可視光を使った方法です。惑星本体はなかなか見えないので、惑星が公転するときに中心の恒星がゆらゆら揺れるのを見ます。ドップラー効果*6で光の色が変わるんですね。そのときに「すばる望遠鏡*7」のような大型望遠鏡が活躍するのです。

|

黒田 ── ハビタブルゾーンにある系外惑星が見つかったというニュースを聞いたときにはやっぱり驚きました。恒星を見つけるのと違い、惑星を見つけるのがどれほど難しいことなのか、私は一般の人より多少は認識しているつもりでしたから。

井田 ── 惑星そのものをとらえるのはやっぱり難しいところがあります。中心の恒星の明るさと惑星の明るさの比というのが、例えば10億倍も違うことがありますから、普通に惑星を観測しようと思っても恒星がまぶしすぎて見えません。しかし、テクノロジーの積み重ねでさまざまな観測方法が考案されてきました。

1995年に始めて発見された系外惑星の場合の観測方法は、惑星が周回することの反作用で中心の恒星も小さな円を描くのですが、その小さな運動をドップラー効果を使って調べるというものです。現在では秒速1メートル以下の運動も検出できるようになっています。人間が歩くスピードですら検出できる段階になりました。

他にも、惑星が恒星を横切る影を見る方法があります。地球ぐらいのサイズだと、恒星の直径の1万分の1くらい、微かに暗くなったのを検出して「あ、何か今通ったぞ」と見つけるんです。

また、重力レンズ現象*8で発見する方法もあります。遠くの恒星の前を別の恒星がよぎると、後ろの恒星の光が重力レンズ効果で一時的に明るくなるんです。よぎった恒星の周りに惑星があると、中心星による重力レンズ効果と相次いで惑星による重力レンズ効果もおこるのです。それを調べて、周りの空間が重力でゆがんでいることをとらえて惑星を見つけるという方法が、現在できるようになっています。

── ここ数年で考案された、さまざまな観測法は、どのようなテクノロジーが進化した結果なのでしょうか。

井田 ── 実は何かものすごい技術革新があったというわけではありません。どれも既存の技術の細かいところを詰めていくやり方なんです。1個1個の部品の精度を上げるとか、光ファイバーを使うとか、測定装置の温度が変化しないように温度管理をするといったことを積み上げ、精度がぐっと良くなっているという状況ですね。

1995年にホットジュピターが発見されるまで、半世紀ぐらい太陽系外の惑星は発見されていませんでしたから、予算は少ないし、大きな望遠鏡も使えませんでした。ところが今は予算が付くから人も増えたし、大きな望遠鏡も使えるようになりました。夢の技術革新で飛躍するとかいう話じゃなく、いろんな既存のテクノロジーを組み合わせていくことで、どんどん新しいことができるようになっていく。そういったところが、宇宙ビジネスの話とも結び付くのかなと思っています。

[ 脚注 ]

- *2

- 系外惑星: 太陽系の外にある別の恒星のまわりを巡る惑星。観測能力の向上によって、1995年以降に多くが発見されるようになった。

- *3

- TRAPPIST-1: 太陽系から約39光年の距離にある、みずがめ座の赤色矮星で木星とほぼ同じ大きさを持つ。2017年2月、この恒星の周りに地球サイズの惑星が7つ発見されたとNASAが発表。地球からの距離も近く、今後の観測によって海をたたえ生命を宿す惑星の発見へ期待が高まった。

- *4

- ハビタブルゾーン: 主に中心星から放射されるエネルギーによって決まる惑星表層の温度が平均として、水が凍らず、蒸発もしないで、海を持っている可能性がある惑星軌道の範囲。「生命居住可能領域」とも言う。

- *5

- ホットジュピター: 木星ほどの質量を持ちながら、主星の恒星から太陽と地球の距離の1/10程度以下しか離れていないため、表面温度が非常に高温になっている系外惑星の1分類。1995年にジュネーブ天文台で発見された「ペガスス座51番星b」などが代表。

- *6

- ドップラー効果: 波(音波・電磁波など)の発生源と観測者との相対的な速度により、波の周波数が異なって観測される現象。発生源が近付く場合には波の振動が詰められて周波数が高くなり、遠ざかる場合は振動が伸ばされて低くなる。音の場合は、救急車のサイレンの例で知られる。光の場合は、遠ざかる光源からの光は赤に近づいて見え、近づく光源からの光は青に近づいて見える。

- *7

- すばる望遠鏡: 自然科学研究機構国立天文台ハワイ観測所が運用する口径8.2 メートルの光学赤外線望遠鏡。1999年、標高 約4,200 メートルのマウナ・ケア山頂に建設された。

- *8

- 重力レンズ現象: 質量を持った物体の周りの空間(時空)が歪むという一般相対性理論により、恒星や銀河などが発する光が途中にある天体などの重力で曲げられる現象。重力がレンズのような役割をして、複数の経路を通過する光が集められて明るく見える現象(増光現象)が得られる。