連載01

デジタル時代で世の中はどう変わるのか

Series Report

従来の情報化との違い

デジタル化というのは、自動化や情報化とは何が違うのだろうか。どれもコンピュータでデータ処理する点は同じだ。しかし、従来の情報化や自動化は、人間がコンピュータに作業手順などのプログラムを書くことで、プログラム通りに動かしていた。そのため、プログラムミス(バグ)があると意図したとおりに動かず、人間が正確に指示しなければならないものである。

デジタル化と呼ばれるテクノロジーが自動化や情報化と大きく違うのは、プログラムされたとおりに動作するのではなく、センサーを駆使した情報を元に自分自身で判断して制御するシステムだという点である。電気炊飯ジャーの例は、プログラムした通りに動くことを強制しているため、まだ情報化の域を出ていない。デジタル化やデジタルトランスフォーメーションでは、人間が介在しなくても生産性が上がるようにコンピュータとセンサーでシステムを自律的に変えるのである。

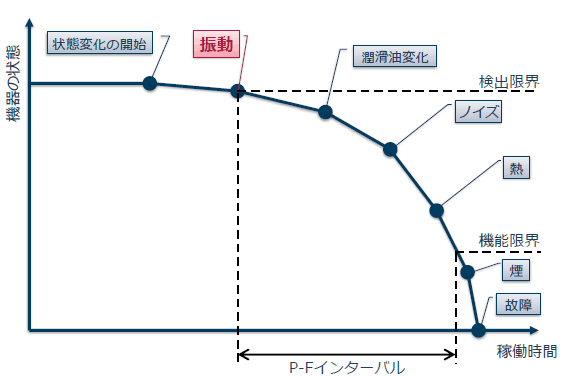

例えば、工場内でのモーターやポンプのモニターでは、機器の状態が最初は振動が大きくなり、次に潤滑油が劣化してくる、さらにノイズが大きくなる、発熱する、といった現象が起きてくる(図4)。こういった異常をセンサーで捉え、予知し故障に至る前にアラームを直すことで、事故を未然に防ぐことができる。

従来はベテラン作業員がモーターやポンプの振動や音、発熱状況などを定期的にチェックしていた。ベテランのノウハウを新入社員や新任者などに教える必要があったが、定年退職や転職などの問題があった。機械が自律的にアラームを出すようになれば、ベテランに頼ることがなく、しかも工場のダウンタイムは大幅に減少する。

|

センサーが重要なカギを握る

デジタル化ではセンサーが重要な役割を果たす。センサーとは、温度や湿度、動き(直線だと加速度、回転ならジャイロを検出)、圧力、光などの物理量を、電気(電圧や電流)に変換するデバイスである。センサーからのデータ(電気的なアナログ信号波形)が1種類か2種類ならコンピュータを使わずとも各回路で判断できる。しかし、センサーの種類が増え、しかもそのデータが時間と共に変化するような複雑なものになると、もはや回路1個や2個で判断することはできず、コンピュータが総合的に判断する必要があるのだ。

センサーからのアナログ電気信号波形は、コンピュータが扱いやすいようにデジタルに変換しておく。もちろんその前に、アナログ信号を増幅したり、ノイズをフィルタリングしたりといった加工は最低限必要である。センサーのデータをデジタルに変換し、メモリに貯めておけば、いつでもデータとして取り出すことができる。保存しやすいこともデジタルの特長で、アナログ波形のままではメモリに保存することが極めて難しい。

また、気温や気圧と、機械の振動データを保存しておけば、気象条件によって機械の振動が大きく変わった場合に、その振動の原因を突き止めることができる。気象条件と振動の相関は、相関係数から判断してもよいし、振動の分布を求めて気温と気圧の関係のモデルを打ち立ててもよい。

コンピュータによる総合的な判断は、従来のコンピュータでも、AI(人工知能)でも可能だ。まるでコンピュータが判断しているかのように、さまざまな場面を想定して判断基準をプログラムすることはできるし、さまざまな場面を想定してあらかじめコンピュータに学習させておくこともできる。これらもデジタル化といってよい。

デジタル化にはアナログ技術が必須

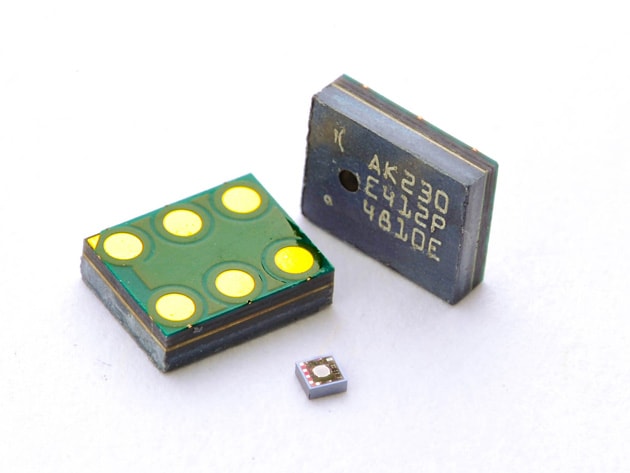

ただし、注意しなければならない点は、デジタル化にはセンサーやアナログ技術が多用されるということだ。センサーやアナログ技術において日本は強く、これまでに様々なセンサーを開発してきた。例えばMEMS(Micro-Electro Mechanical System)*3センサーは、30年以上も前から東北大学の江刺正喜教授らが研究開発してきたものだ。

|

[ 脚注 ]

- *3

- MEMS: 半導体の微細化技術を使って、シリコン上に作ったカンチレバー(片持ち梁)や太鼓構造など小さな機械を利用する技術で、センサーやアクチュエータの作製などに使われる。