連載02

電子機器から自由を奪う電源コードをなくせ

Series Report

CNTを電極に利用して究極のキャパシタを目指す

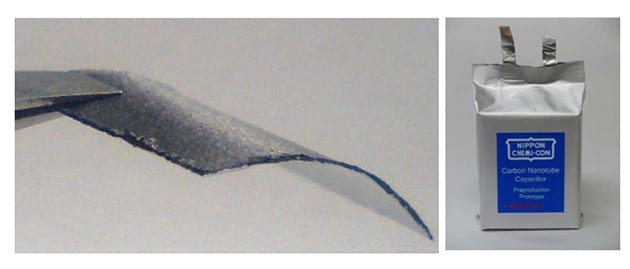

一方、電気化学反応を使わず、キャパシタ本来の蓄電原理だけで、どこまでの性能が実現できるかに挑戦した例もある。

電極界面に蓄えられる電気量は、原理的に電極材料の表面積に比例する。そのため原理的には、炭素原子が原子1個分の層になってつながったグラフェンを電極に使うと、単位重量当たりの表面積が最大となり、その理論表面積は2630㎡/gである。同様に、グラフェンを円筒状に巻いた単層のカーボンナノチューブ (CNT)でも、チューブの外壁と内壁の表面積は同じになるはずだ。

産業技術総合研究所は、単層のCNTの配列を制御し、電子とイオンを移動しやすい状態に並べて電極を構成したCNTキャパシタを開発。活性炭を電極に用いたEDLCに比べて、エネルギー密度とパワー密度の両方を2〜3倍に向上させた試作品を作った(図6)。

|

長年追い求めた理想の2次電池が実用化へ

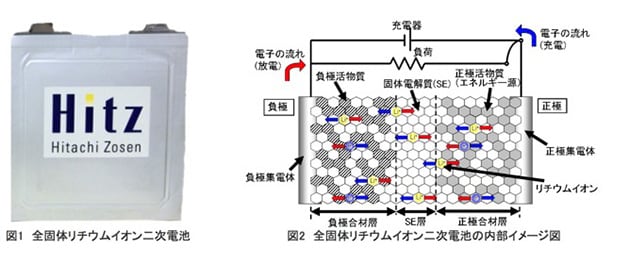

2次電池でも、大きな進展があった。次世代の蓄電デバイスとして決定版と目されている「全固体電池」の実用化が目前に迫っている(図7)。その導入効果が最も大きいEV向けはもとより、スマートフォンやIoT端末でも活用が進みそうだ。

|

ここまで、2次電池では、電解液と電極の間で起きる酸化還元反応を蓄電に利用していると説明してきた。ところが、蓄電原理が異なる2次電池もあるのだ。それが、リチウムイオン2次電池である。充電時には正極に含まれるリチウムイオンが負極に移動し、放電時には負極から正極に移動して電極内に収まる。つまり、負極と正極の間でリチウムイオンをやり取りして蓄放電しているわけだ。しかし、電解液と電極の間での酸化還元反応は、蓄電する上で必要なものではない。原理的には電解液は不要と言える。リチウムイオンを移動させる際に、最小限の抵抗値に抑えるため電解液を使っていたにすぎない。

この電解液をなくして、負極と正極を隔てるセパレータ(固体電解質材料)に置き換えたのが全固体電池である。電解液をなくすことで、出力密度を向上させるとともに、エネルギー密度の向上も期待できる。さらに安全性も向上する。まさにいいことづくめだ。

全固体電池の実現には、リチウムイオンを低抵抗で移動させるセパレータの材料開発が鍵となる。その候補として、硫化物系材料、酸化物系材料、樹脂の3つが挙がっている。イオンの伝導率から見れば、液体の電解液と同等以上の特性が得られる硫化物系材料が最有力だ。ただし、安全性では酸化物系が、生産性では樹脂が優れているようだ。

既存のリチウムイオン電池の電解液をなくし、硫化物系材料のセパレータに変えただけでも、数分で容量の80%以上を充電する超急速充電が可能になるという。全固体電池では、電解液によって電極の損傷が進むことはない。このため、正極、電解質、負極の各材料を、損傷しやすくて使えなかった高性能材料に変更することも可能だ。このため、正極や負極の材料を最適化すれば、エネルギー密度のさらなる向上が期待できる。正極を最も理想的な材料である空気に、負極を金属リチウムにすれば、理論的にはエネルギー密度を既存のリチウムイオン電池の10倍以上にできるという。

蓄電デバイスの急激な進化によって、電気・電子機器の完全コードレス化は思いのほか広い範囲で実現する可能性が高まってきた。有線の固定電話を中心に使う人が少なくなったように、あらゆる電気・電子機器で完全コードレスが当たり前になる世界が、着実に近づいているのだ。

Writer

伊藤 元昭(いとう もとあき)

株式会社エンライト 代表

富士通の技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動、日経BP社と三菱商事の合弁シンクタンクであるテクノアソシエーツのコンサルタントとして6年間のメーカー事業支援活動、日経BP社 技術情報グループの広告部門の広告プロデューサとして4年間のマーケティング支援活動を経験。

2014年に独立して株式会社エンライトを設立した。同社では、技術の価値を、狙った相手に、的確に伝えるための方法を考え、実践する技術マーケティングに特化した支援サービスを、技術系企業を中心に提供している。