Cross Talkクロストーク

地域にお金が回る仕組みを作る

|

── エネルギーの地産は、日本各地で行われていますが、エネルギーを地消する仕組みは、あまりなかったようです。

鈴木 ── それがこれまでの問題点だったのです。大手の事業者が空いている土地を借りて、大規模なソーラー発電を行う。けれども、作った電気が地域に回ることはなく、当然発電による収入も地元には還元されません。

東 ── ほうとくエネルギーが発電した電気は、具体的にはどのように地消されているのですか。

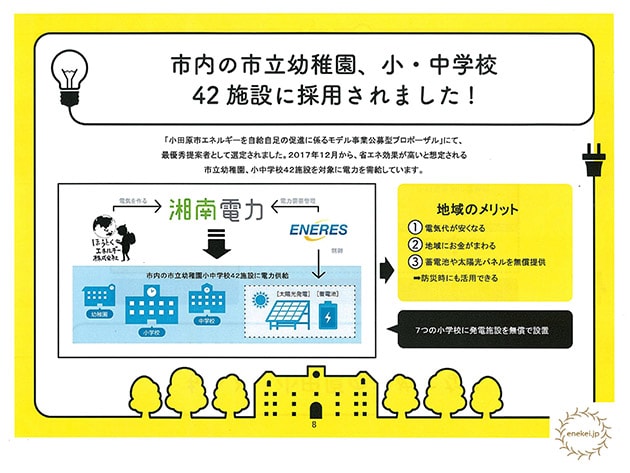

鈴木 ── 2017年にほうとくエネルギーと湘南電力、小田原市で協定を結び、小田原市立の小中学校と幼稚園で使う電力を、湘南電力に変えてもらいました。同時に、小学校など7カ所で太陽光発電を行い、蓄電池も備えています。そして湘南電力が、発電量と需要に応じて需給調整できるシステムを整えました。蓄電池は、非常時に避難所となる小学校の非常用電源としても活用できます。

|

東 ── 小田原市が支払う電気代が、地元の湘南電力に還流する仕組みですね。

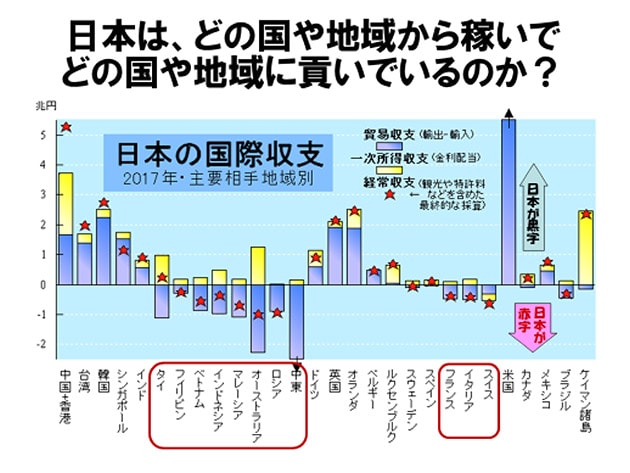

鈴木 ── 湘南電力は、売上の1%を地域貢献に回すルールになっています。ところで電気代に注目して、より視点を広げると日本の国際収支の課題点が見えてきませんか。

東 ── なるほど。対外収支が赤字となっている相手国は、ほとんどがエネルギー資源の輸入先です。

|

鈴木 ── 電力会社に支払っている電気代の多くは、海外から化石燃料を買い入れる資金として利用されています。日本全体の対外収支をみれば、産油国にかなりの額の化石燃料代を支払っているわけです。仮に、そのうちの10%を再生可能エネルギーでまかなえば、どうなるでしょうか。

東 ── 単純に海外に支払っている化石燃料代を国内にプールできますね。同じように小田原市が電力会社に支払っている電気代の10%を、再生可能エネルギーでまかなえば、その分を小田原市にプールできる。これは大きな資金になりえます。

エネルギーは地域経済活性化の切り札

鈴木 ── 先日、視察してきたのですが、北海道の下川町で取り組んでいる事例をご紹介しましょう。

東 ── 下川町といえば、確か「50歳から住みたい地方ランキング」で全国1位に選ばれた町ですよね。冬は厳寒の土地なのに、最近では転出者よりも転入者のほうが増えていると聞きます。

鈴木 ── 下川町が取り組んだのは、町の唯一の資源である森林の徹底活用です。1本の木を余すところなく使い切るために、炭を焼き、アロマオイルを取り、ウッドチップを作ってチップボイラーで熱供給しています。

東 ── ポイントは、ウッドチップを活用するならバイオマス発電、という短絡思考に走らなかったことでしょう。鈴木さんが自社ビルの改革で身につけられた、熱を重視する考え方が活かされています。

鈴木 ── バイオマス発電だとどうしても設備が大掛かりになり、そうなると燃料のウッドチップが足りなくなって、海外から輸入しなければならない……。これでは本末転倒で訳のわからない話になります。そんなことを考えるのではなく、そもそも下川町は寒冷地なのだから、チップを燃やして熱を取れば十分に効率的です。その結果、従来電気代として払っていたお金を億単位で減らせるようになった。その資金を使って、病院や学校を整備し、林業も再生している。これこそが実は明治以前の日本のエネルギー循環システムともいえるでしょう。

東 ── 確かに明治までの日本では、エネルギーをすべて山からもらっていました。それが石炭、石油から電気を創るようになり、すべて外国から買うものとなってしまった。このシステムを見直して、熱を中心に地域にある資源を活用すれば、地域にお金が回り始める。見事なパラダイムシフトだと思います。