Visiting Laboratories研究室紹介

|

現場で戦っていける人材を育てる

TM ── 学生や大学院生に対する期待を教えてください。

小野田 ── これからの日本を考えれば、スマートコミュニティを全国で立ち上げていかなければならないでしょう。人口減少社会になると、従来の公共インフラをそのままの形で維持していくのは難しくなります。そこで民間の力を入れて新しいあり方を構築するのが、スマートコミュニティのゴールです。もちろん私が一人で担っていくのは不可能なので、そういう役割を担える専門家を育てるつもりで指導しています。地域のインフラを新しくマネジメントする主体をつくり、地域の暮らしを良くしていくには専門家が欠かせません。その担い手として大いに期待しています。

TM ── 専門性に加えて、先生のような起業家魂も必要ではないでしょうか。

小野田 ── 起業できるぐらいの力を持つドクター、ゼロからイチを創り出せるような人材が理想です。そのような人材を育てるために、まず教育を徹底すると共に、研究においてOJT的なアプローチを取り入れています。とにかく現場経験を数多く踏むことが重要ですから。

TM ── 日本全体が新しい社会のあり方へと変わっていく、まさに過渡期を支える人材ですね。

小野田 ── これからは、社会インフラに対する考え方を根底から変えていかざるをえません。分散型が主流になっていくのは抗いがたい流れであり、そこで最適解を出すことが求められます。これは従来のような積み上げ型の考え方では解けない問題であり、既存の行政区域の区割りで考えていては最適解を出せません。人材供給を通じて行政サイドに対して、そうしたメッセージを発信し続けるのも、アカデミアとしての役割でしょう。

TM ── 実際に学生に対しては、日々どのように接しておられるのでしょうか。

小野田 ── 学生に対して、管理などはまったく行っていません。時間を決めて研究室に在室させるようなことは一切せず、すべてを各自に任せています。その中で自分なりのタイムマネジメントのやり方を身につけてほしい。それができないとプロジェクトマネジメントはできませんから。

TM ── 自由放任主義でありながら、実は学生にとっては最も高度な自己管理を求めているというわけですね。

小野田 ── 私自身が学部生時代に採らざるをえなかったやり方です。高校時代の私は、サッカー中心の生活を送っていて、大学でも当然のようにサッカー部に入りました。ところが大学サッカー部のレベルは想像をはるかに超えていて、それまでのプライドを叩き潰されたのです。そこから這い上がるためには練習しかない。しかし、理系なので授業を気軽に休むわけにもいきません。だから休みの日に実験をしたり、出られなかった授業は補講を受けたりと、時間の使い方は工夫してきました。研究室で時間を拘束されていたら、できませんでした。学生時代くらい、二兎を追ってもよいのでは、という考え方です。学業とスポーツの両立は厳しかったけれど、自分の限界を越えてチャレンジしてきたつもりです。

TM ── 最後に学生の皆さんに対するメッセージをお願いします。

小野田 ── 自分で、自分の限界を勝手に設定しないよう心がけてください。自分で「これが限界だ」と思ってしまうと、それ以上先の世界には進めません。そしてもう一つ、進むべき道は、自分で決めてほしい。自分で選んだ道で何をするかによって、その人の人生の価値が決まります。これからの日本社会は、本当に過渡期に突入します。社会が大きく変化するタイミングは、活躍する場がたくさんあることを意味します。こうした時代に誰よりも求められるのが専門家です。専門性という武器を身につけていれば、面白い働き方がいくらでもできる。どんどんチャレンジしてください。

|

-

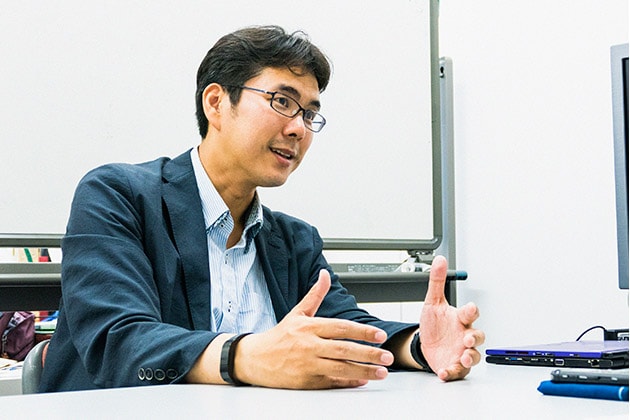

第1部:

早稲田大学理工学術院

大学院環境・エネルギー研究科教授

小野田 弘士

-

第2部:

早稲田大学創造理工学部

小川 聡久さん

総合機械工学科4年

早稲田大学大学院

宮原 樹さん

環境エネルギー研究科1年

Profile

小野田弘士(おのだ ひろし)

1978年生まれ。博士(工学)。早稲田大学大学院理工学研究科博士課程後期修了後、早稲田大学で講師、准教授を務め、2017年より現職。この間、2003年に環境系ベンチャー企業、株式会社早稲田環境研究所を設立し代表取締役に就任、2017年11月まで非常勤取締役を務める。

Writer

竹林 篤実(たけばやし あつみ)

1960年生まれ。ライター(理系・医系・マーケティング系)。

京都大学文学部哲学科卒業後、広告代理店にてプランナーを務めた後に独立。以降、BtoBに特化したマーケティングプランナー、インタビュワーとしてキャリアを重ねる。2011年、理系ライターズ「チーム・パスカル」結成、代表を務める。BtoB企業オウンドメディアのコンテンツライティングを多く手がける。