Expert Interviewエキスパートインタビュー

── 気象観測装置も一から開発したのですか。

これまで様々な気象情報を一度に観測する装置は気象庁の無人観測システムであるアメダスのように高額なものしかありませんでした。私たちが開発した気象観測装置はアメダスよりも手軽に設置することができ、ランニングコストも安いので、イベント会社、工事現場、観光地など、様々な業種の方から欲しいという問い合わせが来ています。そのため、気象観測装置を量産し、リアルタイム気象情報提供サービスも始めようと計画しています、

── ドローン物流のしくみがどんどんそろっていったのですね。ドローンによる物流は、航空機だけでおこなうのでしょうか。

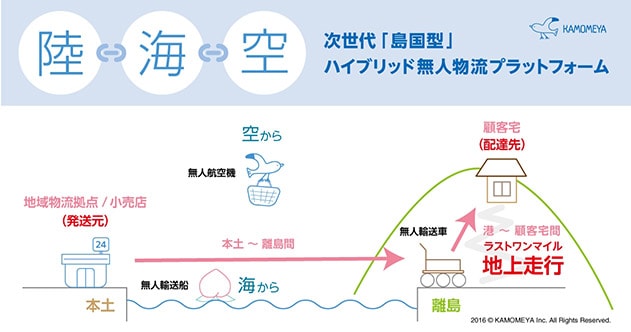

インフラ整備と合わせ取り組んだのが、空だけでなく海と陸のドローンの開発です。海外でのドローン物流は大型の航空機を利用するものが主流です。しかし、このような計画は大きな敷地があり、庭に大型のドローンが離着陸できる環境があることが前提になっています。狭い日本では、航空法の規制もあるため、家の前に大型のドローンを離着陸させるのは難しい状況です。また、航空機だけでは長い荷物や重い荷物は運べません。そこで、空だけでなく、海、陸のドローンを組み合わせたハイブリッドモデルという独自の方法を提案しています。この方法では、都市部と離島の間は空や海のドローンでつなぎ、離島の港からは自動走行カートを使って家の前まで運びます。無人船、自動走行カートなどは、自分たちではつくっておらず、パートナー企業に製作してもらっています。

|

── 陸空海をつなぐドローン物流網を構築するにあたって、乗り越える必要のあることは何ですか。

一番の壁は法律です。航空用のドローンは、既に航空法で規定されているので、事業者としては環境が整って、取り組みやすくなっています。航空法の規定に則って承認を受ければいいのですから。しかし、海に関してはそうはいきません。現在、私たちは船舶型ドローンをつくって、遠隔操縦をおこなっていますが、無人運航は実現していません。法律上、必ず船長資格を持った監視の人間を乗せないといけない決まりになっているからです。船舶型ドローンの無人運航を実現するには、船舶法などに船舶型ドローンの運航条件などを規定する必要があるのです。

また、地上走行についても、道路交通法の規定が問題になります。現在の規定では、どんなに小さな輸送カートでも、走行実験をするためには走行ルートに絶対に人が入れないように囲いをするか、公道以外の場所での実施を求められます。ただ、離島の場合は私道が多いので、走行試験は比較的実施しやすい環境ではあります。法律の規定を守るのはもちろんですが、法律を変えてもらうように働きかけることも必要になってきます。

ドローン輸送はコンビニ級のインパクト

── ドローンの機体だけでなく、インフラも合わせて開発することの利点はどういう部分にあるのでしょうか。

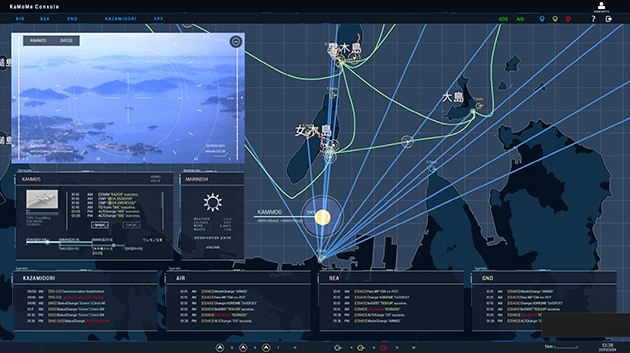

2019年8月には、香川県高松市の本社の中に統合オペレーションセンター設置し、運用を開始しました。センターでは、地上に設置した機器からの気象情報、動いているドローンの機体情報、位置情報などを把握します。それぞれの機体は、気象データなどをもとに飛行や航行ルートを決定し、その情報を常にセンターに送ります。万が一の場合に備えて、センターには機体を遠隔操作できる機能も備えています。

日本政府は、「空の産業革命に向けたロードマップ」(ドローンロードマップ)を策定し、無人機のドローンを産業活用できるように、飛行レベルを定めています。私たちがやろうとしていることは、離島や山間部などの無人地帯での補助者なし、目視外の飛行ということで、ロードマップの中の飛行レベル3にあたります。

この管制・管理システムは、ドローンだけでなく、人が乗った航空機や様々な分野で使われている無人機の運航管制システムとも連携することができるものです。私たちは、単に、ドローンなどの機器を売るのではなく、この管制・管理システムをたくさんの企業に使って頂く共通のプラットホームとして提供することで、過疎地に向けた様々なサービスがつくられ、利便性が大きく向上すると考えています。

|

|