連載02

5Gの虚像と真実

Series Report

5Gならではの応用がたっぷり

では、携帯電話での通信だけではないという、5Gならではの応用にはどのようなシーンがあるだろうか。もちろん、連載第1回で紹介したように、イベント会場でみんながスマホやタブレットで写真や動画をアップロードしたりダウンロードしたりすることに対するデータ容量を拡大するという通信オペレータ側の事情はもちろんある。だからこそ、おそらく最大の応用はやはりスマホだろう。みんながスマホを利用してビデオを見たりYouTubeなどへアップロードしたりSNSで仲間に写真や動画を送ったりするような応用がメインだろう。

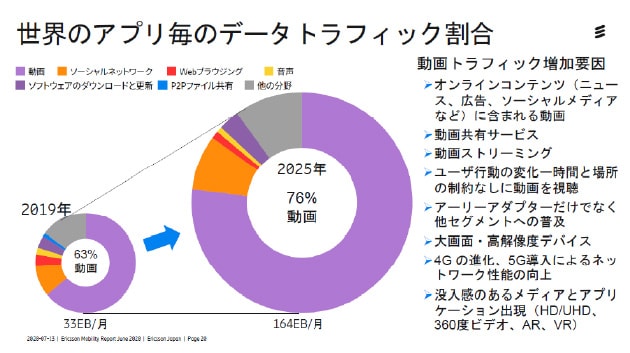

実際、スマホやタブレットでの動画伝送が今後ますます増えると予想されている。全モバイルアプリのトラフィック量の内、動画は2019年に63%だったが、2025年には76%にも増加すると見られている(図3)。

|

ただ、スマホやタブレットのようなモバイル伝送だけではない応用は確実に増えてくる。すでにいくつかの応用事例が想定されているが、ここでは、高解像度映像を伝送するための応用として、VR/AR(仮想現実/拡張現実)、医療画像や無人掘削機、コネクテッドカーなどを紹介しよう。

VR/ARはこれまでのようなゲームではなく、企業の新人教育や海外工場での研修をわかりやすく伝えるためのツールとして利用されそうだ(図4)。動画や3Dグラフィックスを用いて日本と海外工場をつなぎながらVRで業務内容を説明する。このため5Gのリアルタイム性が求められる。

|

VR/ARは、動画とグラフィックス画像の描画と両方の作業が必要であり、さらにその映像をリアルタイムで伝送しなければならないため、機器内部では高速の演算処理に加え、5Gのようにデータレートも高速でなければならない。つまり5G時代で初めて実用性が出てくる。それまでは、パソコンと同期をとってパソコン側で演算させながら遠隔地の映像と重ねるという作業が必要だった。

VR/ARと同様、きれいな高解像度の映像を送らなければならない応用として、医療画像の伝送がある。高解像度となると、従来のデジタルテレビHDに加え、解像度が4倍の4Kや8倍の8Kなどの映像を処理しなければならない。特に手術現場の映像をリモートからリアルタイムで見ながら後輩の医師を指導するとか、圧縮方式の変換作業技術(トランスコーディング)などデータ処理速度が上がり、本格的な高速データレートが伝送可能となるチップが出てきたが、システムでの処理速度が上がれば、5Gネットワークでの遅延が短いため、リモートで手術することも夢ではない。

医療用の写真や高解像度の画像を伝送することも容易になる。MRI(磁気共鳴イメージング)やCT(コンピューテッドトモグラフィ)スキャナー、高解像レントゲン写真なども5Gになると本格的に有用な画像となる。加えて、解像度が高ければAIで特長を抽出し学習させることで遠く離れた病院から診断する支援となりうる。大型病院の専門医が、離島の診療所の医師へ診断データを提供できるようになる。

鮮明な画像を遠隔地まで伝送するという応用は、他にもある。工事現場や鉱山、災害支援など、危険な場所で作業する油圧ショベルカーを無人で動かすこともできるようになる。図5は、NTTドコモが5Gの応用例として公開した事例の一つで、都会にある本社からリモートにより現場のショベルカーを操作して掘削作業を行うことができるというデモである。

|

遠く離れた現場の映像を見ながら、本社でショベルカーを操作する。これは鮮明な画像を現場から本社に送り、本社から操作ギアの動きを現場のショベルカーに送り操作している。操作ギアのデータの送付はそれほど高速でなくてもよさそうに思えるが、映像と操作がリアルタイムで行わなければならないため、非圧縮で送らなければならない。圧縮すると、圧縮・伸長の時間がかかりリアルタイム性が失われるからだ。

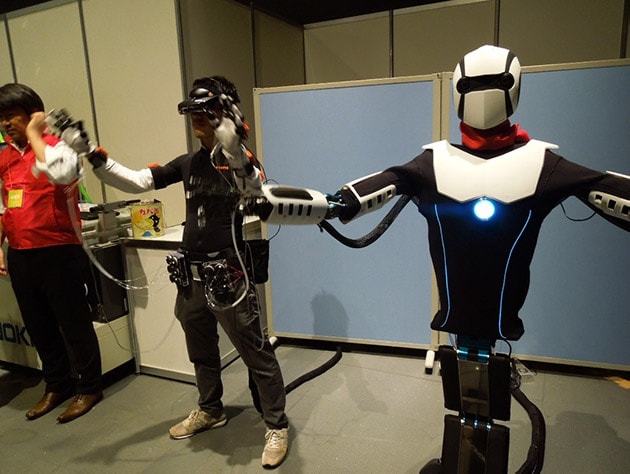

VRと映像を組み合わせて、ロボットと同じ動きをさせることも5Gならではの応用かもしれない。図6はNTTドコモの事例で、人がVRを見ながら手を動かし、その動きをロボットも完全にマネするというデモだ。これを利用すれば災害現場や放射能に満ち溢れた廃炉など、人が立ち入ることのできないような危険な場所でロボットを操作して作業させることができる。ロボットが見ている現場の画像を人間が見ながら操作することで、ロボットが人間に成り代わって現場の作業するのである。

|