連載01

“非密”のテクノロジーを活かせ

Series Report

IoTシステムを活用して密閉空間の状態を見える化

ここまでの検討、検証結果を総合すると、高層ビルや地下街、公共交通機関などの中は、密閉状態にあるように見えても、想定内の利用状態ならば、「換気の悪い密閉空間」にはならないということである。ただし、前述したように、これまではなるべく多くの人を特定の場所、時間、シーンに集めることを良しとし、しかもより多くの人が集まるのを規制することがなかった。このため、想定を超える利用状態になる可能性は十分あった。そうした状態にならないように、人の数、密閉空間での密集度をいかにコントロールするかが重要になる。

近年、来店した顧客の行動履歴を記録・分析して、品揃えや陳列、接客の最適化に活用するマーケティング向けIT技術が急激に発達してきた。店舗に設置した人感センサやカメラなどで収集したデータを人工知能(AI)で分析する技術である。こうした技術を応用して、感染の可能性が高まる「密閉」状態になりつつあることを事前に察知し、その場にいる人に対処を促すなど、自動的に改善手段を施す技術が登場している。

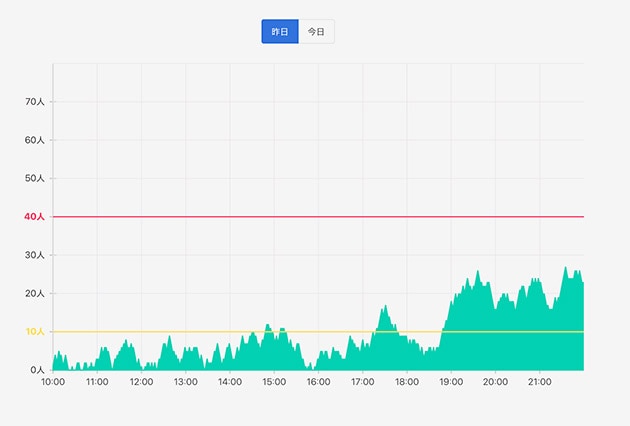

小売店向けのモニタリング・システムを開発・提供するローカライズは、同社の3Dセンサを活用した来客の行動追跡システム「locarise TRAFFIC」に、「Signal」と呼ぶ三密状態を防ぐための新機能を実装した(図4)。店舗や施設の出入口に高精度の3Dセンサカメラを設置。そこで撮影した画像を解析することで、来店者や入場者の数をリアルタイムで把握する。

そして、タブレット端末や店内に置いたデジタルサイネージに「注意(黄色)」「規制(赤色)」と、ひと目で対処法が分かるように表示する仕組みである。最近、小売店の店頭で、来店した顧客の数を数えて入店規制をかけるところが目立つようになってきた。ただし、こうした対策を講じるためには、店頭に人員を配置する必要がある。そこにいる従業員は少なからず感染リスクを抱えることになり、同時にこれまでには必要なかった負担と人件費が掛かるようになる。同社のSignalは、こうしたリスクや負担を解消することを狙っている。

|

|

|

一方、IoTシステムなどを開発・販売している企業であるウフルは、IoTシステムの最適配備・設定・管理の自動化に向けたサービス「enebular」を応用し、三密を可視化するシステムを開発した。小売店などの内部に環境センサを取りつけ、CO2濃度の変化から密閉度を、会話の音量の変化から密接度を計測して、顧客や従業員にその場所の状態を分かりやすく示すものだ。同じくIoTシステムのベンダーであるグッドリンクは、高精度カメラとCO2センサを組み合わせて三密状態を可視化する換気モニタリング・システムを開発、既に利用を開始している。同社のシステムは、画像認識機能を備えたAIカメラによって、室内にいる人の数や滞在時間を計測。さらに、CO2濃度を連続モニタリングすることで閉鎖空間の換気状態を見える化する。加えて、データ収集だけでなく、換気・空調・空気清浄などの設備を自動制御する機能を実装できる点が特徴である。

既存の除菌技術による新型コロナ不活性化の検証が加速

たとえ、密閉された空間であっても、そこからウイルスを排除したり、感染能力のない不活性な状態にしたりすることができるのならば、感染を防止できる。公衆衛生に対する意識が高い国民性から、日本には除菌やウイルスの不活性化の効果を持つ数多くの技術が存在する。こうした既存の殺菌・ウイルス不活性化技術が、新型コロナウイルスにも効力を発揮するのか。検証する動きが加速している。

酸化チタンといった光触媒を利用した殺菌技術が、住宅の脱臭やVOC*4など有害物質の分解に既に利用されている。細菌やウイルスが光触媒に接触した状態で、そこに光をあてると水と炭酸ガスに分解する仕組みの技術である。ただし、分解反応を起こさせるためには、太陽光や紫外線灯などに含まれる、エネルギーの高い紫外線(UV)光が必要だった。これでは、室内光しかない密閉空間では利用しにくい。

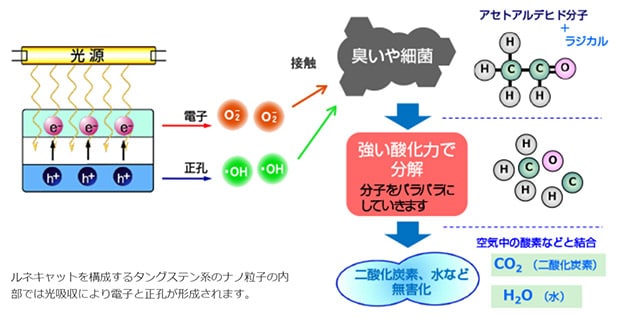

東芝マテリアルは、こうした欠点を解消した新しい光触媒「ルネキャット」を開発し、既に商品化している。光触媒に酸化タングステンを採用することによって、紫外光だけではなく、可視光(室内光)でも高い光触媒効果が得られるようにしたものだ。光を吸収した酸化タングステンでは電子と正孔*5の対が生成され、その電子と正孔がラジカル*6と呼ばれる化学反応を起こしやすい物質を作り出す。その強い酸化力で触れたウイルスなどをCO2と水に分解する。現時点で、新型コロナウイルスに似たネコ腸コロナウイルスやA型インフルエンザウイルス(H1N1)の不活性化に効果があることが実証されている。そして現在、新型コロナに対する抗ウイルス性試験が進められている。

|

また、太陽光には含まれているのだが地上には届かない、波長が280nm以下の深紫外光(DUV)を利用してウイルスを取り除く技術を活用する検討も行われている。深紫外光は、オゾン層で吸収されてしまうため、地球上には届かない。このため地上の生物にはこれに対する耐性がなく、DNAを破壊する極めて強い殺菌効果がある。特に265nm付近の波長は、DNAの吸収ピークと重なるため、効率よくウイルスや細菌を除去できる。直接人間にあてることはできないが、外部から持ち込むモノからウイルスを確実に除去する目的に利用できる。

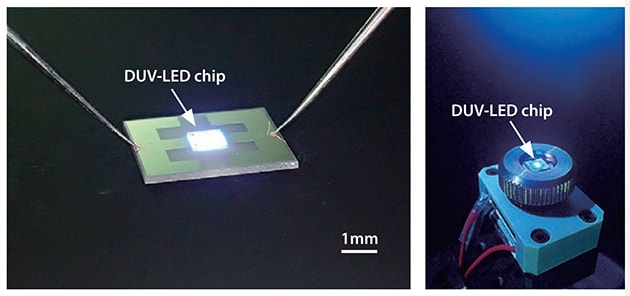

情報通信研究機構(NICT)は、手軽に深紫外光を利用できるようにするための深紫外線LEDを開発した。これまで深紫外光の光源には、水銀ランプやエキシマレーザーなどが使われていたのだが、ウイルスの除去用としては使い勝手が悪かった。光の波長が限定され、素子寿命が短く、さらには光源のサイズ、コスト、消費電力量も大きかったからだ。光源をLEDにすることによって、小型・低コスト・低消費電力で波長を自由に選択できるようになった。NICTは、数十mWと低かった深紫外線LEDの出力を、単一チップで500mWにまで高めて実用に足るよう改良した。

|

[ 脚注 ]

- *4

- VOC(Volatile Organic Compounds揮発性有機化合物):塗料、接着剤、燃料などから発生する揮発しやすい有機化合物の総称。

- *5

- 正孔(ホールとも呼ばれる):半導体などの結晶構造の中で、価電子の一部が欠落して孔のようになっている部分。負電荷の電子を失っているので、正孔自体は正電荷を帯びている。

- *6

- ラジカル(遊離基とも呼ばれる):不対電子を持つ原子や分子あるいはイオンのこと。近年では、不対電子を持っていなくても、活性で短寿命の中間化学種一般の総称として、ラジカルという言葉が使われることもある。一般に、ラジカルは反応性が高く、生成するとすぐに他の原子や分子との間で酸化還元反応を起こし安定な分子やイオンとなる。