連載01

ダウンサイジングが進む社会システムの新潮流

Series Report

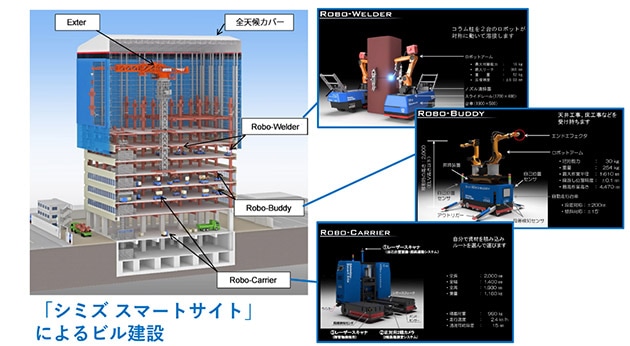

建設ロボットの導入を前提とした工法を開発

日本国内の大手ゼネコンは、例外なく建設ロボットの開発と活用にきわめて積極的である。特に技術開発の実績が多く、現場での実証実験の実践をリードしているのが清水建設である。同社は、2016年から建設ロボットの開発に着手している。そして、物を運ぶ「Robo-Carrier」、複雑な形状の溶接を行う柱溶接ロボット「Robo-Welder」、取付箇所を認識して天井のボード貼りをアシストロボと連携しながら二本腕で仕上げ作業を行う多能工作業ロボット「Robo-Buddy」を開発。これらのロボットと人が共同で工事を進めることを前提とした新たな工法「シミズ スマートサイト」を構築して、既に新大阪タワーなど建設現場に投入した(図6)。

|

シミズ スマートサイトの適用現場では、基礎工事が終了後に建物をすっぽり覆う全天候軽量の屋根を組み立て、その中に設置された水平スライドクレーンによって鉄骨の柱・梁を順に所定の位置に吊り込む。そして、Robo-Welderが柱を溶接しながら躯体工事を進める。一方、下層階からはRobo Buddyが最終工程となる天井、床を仕上げていく。現場に搬入された資材は、夜のうちに、Robo-Carrierを核とする水平・垂直搬送ロボットにより所定の作業階に搬送・仮置きされた後、Robo-Buddyの作業場所まで搬送される。

清水建設によると、30階建て、基準床面積3000m2クラスのビルに適用した場合の省人化の効果(削減率)は、揚重・搬送作業で75%、2500人、天井・床施工で75%、2100人、柱溶接作業で70%、1150人、計6000人近くになるという試算結果が出ているという。

こうした建設ロボットの活用を前提とした工法が進歩していくと、夢のある未来が見えてくる。SFで、巨大な宇宙ステーションや海底都市などが登場することがある。ただ、現実にこうした建造物を作ろうとすると、過酷な環境下において人手で作ることなど不可能だろう。完成品を地上から運ぶ方法も非現実的だ。実現の可能性があるとしたら、建設ロボットの使用しか手立てがないことだろう。

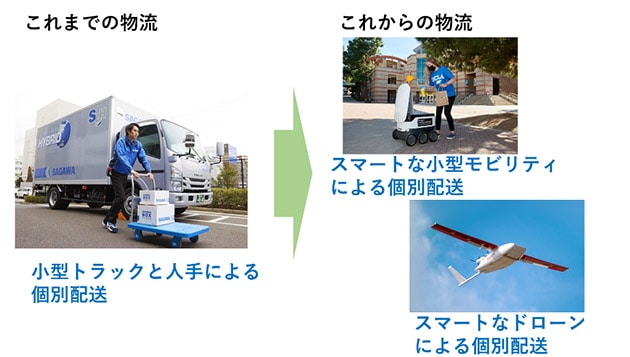

コロナ禍を契機に広がる物流ラストワンマイルのロボット化

世界中に脅威と不自由な生活をもたらしたコロナ禍では、日々の生活や仕事の業務の中で不可欠なモノの調達に難儀するようになった。こうした状況を解決すべく、物流用モビリティをダウンサイジング、スマート化して、無人での物流を実現する動きが世界中で活発化してきている(図7)。中継基地から物資を求めている消費者に届ける「ラストワンマイル」の物流を、完全自動運転の小型モビリティやドローンによって無人化することで、人同士が接触しない配送サービスを実現しようとする試みだ。

|

例えば、アメリカのStarship TechnologiesやNuroなど、物資輸送用の無人ロボットカーを開発しているスタートアップ各社は、この機に自社ビジネスを拡大すべく、食料や医薬品などを無人運送する試験運用や実証実験を活発に進めている。また、日本でも日本郵政が2020年10月にZMPの配送ロボットを使って、公道での荷物の配送実験を行った。

同様に、配送用ドローンや倉庫内で商品を輸送するロボットなどの利用も進んでいる。例えば、アメリカのZiplineというベンチャー企業が、病院などに必要に応じて輸出用血液を輸送するサービスの提供を2020年からアメリカ国内で開始した。同社は2016年にアフリカのルワンダでサービスを立ち上げ、同国の医療体制を一変させるほどの成果を実現していたが、同様のサービスを世界各地に拡大している。

宅配便サービスは人手不足、物流ロボットに大きな期待

日本では超高齢化社会に突入し、物流体制の強化は至上命題になっている。また、eコマースの普及で、ただでさえ配送業者は手薄だ。こうした現状の課題を解決するため、物流ロボットの活用には大きな期待がかかっている。

乗用車の完全自動化は、あらゆる場所や時間帯を安全に走行できる性能がクルマに求められるため、実用化に向けた技術的ハードルは高い。これに対し、働くクルマの完全自動化は、車両をダウンサイジングして、ユースケースを限定すれば、ずっと実用化しやすい。ロボット化した小さな働くクルマが、畑や建設現場、そして街角を走り回る日が間近に来ている。

Writer

伊藤 元昭(いとう もとあき)

株式会社エンライト 代表

富士通の技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動、日経BP社と三菱商事の合弁シンクタンクであるテクノアソシエーツのコンサルタントとして6年間のメーカー事業支援活動、日経BP社 技術情報グループの広告部門の広告プロデューサとして4年間のマーケティング支援活動を経験。

2014年に独立して株式会社エンライトを設立した。同社では、技術の価値を、狙った相手に、的確に伝えるための方法を考え、実践する技術マーケティングに特化した支援サービスを、技術系企業を中心に提供している。