連載01

ネット革命第2波、ブロックチェーンの衝撃

Series Report

土地の所有権や知的財産権など無形の価値の真正性を保証

権利のような無形の価値を管理する際、その正当性を担保する手段としてブロックチェーンを活用できる。無形の価値を扱うための煩雑な与信作業が効率化し、信頼性を高めると共に、取引の促進やコストの削減を期待できる。

例えば、書類ベースで行われることが多い不動産取引では、取引の透明性の欠如、作成書類の増大、詐欺の可能性、公的記録作成時のミスの可能性など、様々な問題を抱えている。しかし、ブロックチェーンを活用した取引データの電子管理が実現すれば、こうした問題を解消できる。既に、アメリカのUbitquity社はブロックチェーンで管理する不動産記録保管用の仕組みを提供している。また、土地や建物、所有者に関する情報を記録する登記作業や、それらの移転や土地の分轄・統合、抵当権の設定などへの利用も検討されている。

ドイツのAscribe社はアート作品などの著作権管理をブロックチェーン上で提供するサービスを提供している。これは、アーティストが自分の作品を登録することで、所有権や利用履歴の管理ができるものだ。現状では、アーティストの作品がネット上で簡単に共有できるようになり、人の目に触れる機会が増える一方で、所有権が不明確で対価が得にくい状況が生まれている。Ascribe社のサービスは、この問題の解消を狙ったものだ。同様に、特許情報も、ブロックチェーンでの管理対象になる。特許の内容だけではなく、同時に所有権も管理すれば、権利の売買もより簡単かつ柔軟に行うことができるようになる。

利便性と透明性が高い電子政府が実現

各国の政府機関や自治体も、ブロックチェーンによる業務改善に大きな期待を寄せている。狙いは、業務の迅速化、情報システムのコスト削減、組織の壁を超えた情報流通、さらには文書改ざんなど内部不正の防止である。政府機関や自治体の職場は文書であふれており、その処理には時間が掛かるだけではなく、作業過程の不透明さから時に腐敗の温床にもなっている。しかし、ブロックチェーンの導入で、こうした問題は解決できる。

ドバイ政府は2020年までにすべての文書をブロックチェーンに置くことを計画しており、エストニア政府は既に行政サービスの99%をオンラインで完結させる体制を整えた。さらにイギリス政府も徴税、福祉、パスポート発行、土地登記などへのブロックチェーンの活用を真剣に検討している。

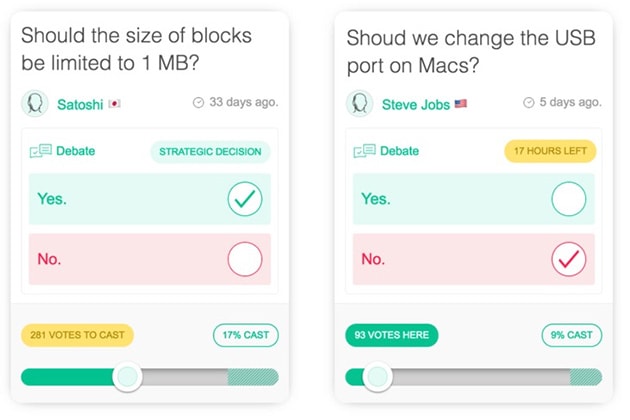

また、選挙での有権者の登録、身元確認、正当な投票だけを対象にした集計、表の改ざんや削除などの不正防止に、ブロックチェーンを活用する試みもある。投票会場に出向かなくても、ネットを通じて投票できる環境が出来上がる可能性があるのだ。アメリカのDemocracy Earth社は、既にブロックチェーンに基づく投票の仕組みを開発している。この仕組みでは、一定数の票を各有権者にトークンのかたちで分配し、政治で取り組むべき課題ごとに、最も適していると思われる候補者に持っているトークンを配分して投票することもできる(図6)。こうした柔軟な民意の表し方は「液体民主主義(Liquid Dmocracy)」と呼ばれている。

|

将来的には、ブロックチェーンの活用によって、国民1人ひとりの所得や企業の財務情報、銀行口座の情報も政府の情報システムが全て把握し、徴税や還付の自動化、社会保険の自動化、さらに人工知能を組み合わせて法制度や行政の自動執行が実現する可能性もある。

ブロックチェーンは近未来の電気・電子機器の必須機能に

ブロックチェーンは、IoTとの相性が極めてよい。ブロックチェーンによって、中央制御システムなしでネットにつながる機器同士を識別できるようになり、各機器が自律的にソフトウエアの更新、不具合への対処や電力消費の状況などを管理できるようになる。先に紹介した、IBM社とサムスン電子社が開発している洗濯機はその好例だ。

近い将来、ブロックチェーンに対応する機能は、「スマート○○」と呼ばれる多種多様な電気・電子機器に標準搭載される可能性がある。取引や契約は、あらゆるビジネスの最も中核的な部分を占める行為である。スマート○○に取引や契約を自律的に実行する機能を組み込むことで、1台の機器があたかも独立採算の法人であるかのように振る舞う時代が到来しようとしている。

Writer

伊藤 元昭(いとう もとあき)

株式会社エンライト 代表

富士通の技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動、日経BP社と三菱商事の合弁シンクタンクであるテクノアソシエーツのコンサルタントとして6年間のメーカー事業支援活動、日経BP社 技術情報グループの広告部門の広告プロデューサとして4年間のマーケティング支援活動を経験。

2014年に独立して株式会社エンライトを設立した。同社では、技術の価値を、狙った相手に、的確に伝えるための方法を考え、実践する技術マーケティングに特化した支援サービスを、技術系企業を中心に提供している。