連載02

本格的EV時代が目前、EVをもっと楽しくする技術

Series Report

自動車業界の各社が続々とSiCインバーターを開発

当然のように、自動車メーカーや電装メーカー各社は、SiCパワー半導体を使ったインバーターの開発に注力している。

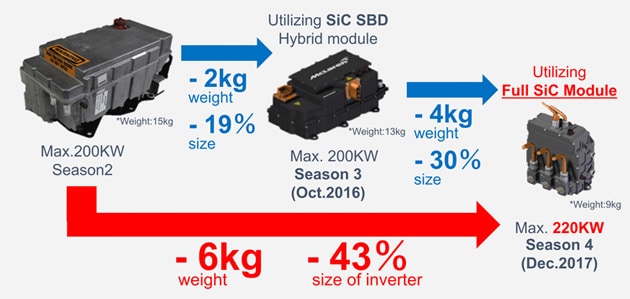

例えば、トヨタ自動車は、SiCパワー半導体を利用したパワーユニットを試作し、ハイブリッド車に搭載して公道走行の実験を行った。また、デンソーも、体積は5Lと小型でありながら、出力が200kWと高い、SiCパワー半導体を投入したパワーモジュールを試作した。SiCパワー半導体を販売するロームは、SiCインバーターをフォーミュラEに提供し、EV向け技術のブラッシュアップを進めている(図6)。同社は、シーズン2には、SiベースのIGBTを使ったインバーターを提供していたが、シーズン3にはフリーホイール・ダイオードにSiC製のダイオードを投入、シーズン4ではフルSiCモジュールを投入した。シーズン2では重量15kg・200KWだったが、シーズン4では9kg・220KWと軽量化・小型化・高出力化を実現した。

|

自動車業界の各社が続々とSiCインバーターを開発

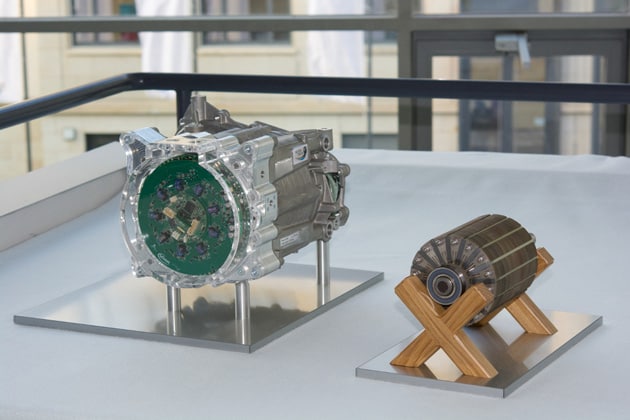

ドイツの企業や研究機関などで組織した研究プロジェクト「MotorBrain」では、インバーターとモーター、ギアドライブを一体化し、アーキテクチャを抜本的に設計し直した動力システムを試作した(図7)。このプロジェクトで目指したのは、「EVシステムの効率改善」「モーター用磁石のレアアースフリー化*11」「安全性の向上」である。SiCパワー半導体は投入していないが、インバーターの50%の軽量化や30%のコスト削減を実現し、電動の動力システム全体の重量も約15%削減することに成功している。

|

MotorBrainで開発したモーターは、9相の交流電力で駆動する構造を採っている。これによって、さらなる効率向上と一部の相が故障しても支障なく走行できる安全性を実現した。また、モーターの多相化には、機能統合が容易、小電流化やモジュールの小型化が容易、周辺の機器に電磁妨害を与えにくい、スイッチング周波数を高速化できる、効率・拡張性・適合性の向上などの利点もある。その結果、コスト低減や機能向上というメリットが得られるのだ。ただし、その制御には複雑な制御信号を作り出す高性能のマイクロコントローラーが必要になり、インバーターを構成するトランジスタの数も増えて回路は複雑化する。

EVの開発は、21世紀に入って、突然の盛り上がりを見せてきた技術開発分野である。インバーターをはじめとする構成部品は、工作機など他分野向けに開発された技術をベースに作られている傾向がある。これから、斬新なアイデアに基づく、ブレークスルーが次々と登場することだろう。次回の連載第3回では、過去には自動車メーカーの開発テーマにはなり得なかった分野であるが、現在は社運を掛けて技術開発を進めるようになったバッテリーシステムについて解説する。

[ 脚注 ]

- *11

- レアアース磁石を使用しないと、モーター内に強力な磁界を安定して発生させることができない。このため、安価なフェライト磁石でも十分な性能が得られるように、高速回転型のローターを採用して、性能差を補った。

Writer

伊藤 元昭(いとう もとあき)

株式会社エンライト 代表

富士通の技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動、日経BP社と三菱商事の合弁シンクタンクであるテクノアソシエーツのコンサルタントとして6年間のメーカー事業支援活動、日経BP社 技術情報グループの広告部門の広告プロデューサとして4年間のマーケティング支援活動を経験。

2014年に独立して株式会社エンライトを設立した。同社では、技術の価値を、狙った相手に、的確に伝えるための方法を考え、実践する技術マーケティングに特化した支援サービスを、技術系企業を中心に提供している。