連載01

ヘルスケア/メディカルに半導体チップが生きる。

Series Report

半導体チップの役割

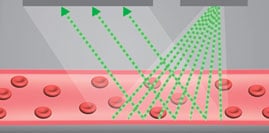

では、これらのデバイスの中で半導体チップはどのような役割を果たしているのか。心拍計を例に説明しよう。まず、皮膚の下にある動脈に向けて緑のLEDを発光し、その反射光を受光素子で検出する(図1)。LEDも受光素子も半導体である。受光素子では光を電流に変換するが、電流量が小さいため増幅する必要がある。増幅を行うのは半導体オペアンプ*1だ。

ただし、電流が小さくインピーダンス(交流抵抗)*2が高いため、ノイズも拾いやすい。ノイズはフィルタで除去するが、まずは高インピーダンスを低インピーダンスに変えるための半導体オペアンプを通し、フィルタできれいになったセンサ信号をデジタルに変換する。デジタルに変換した後は、マイコンで演算したり制御したりする。デジタル変換されたデータは半導体メモリに保存しやすくなり、外部のチップや電子回路へ送り出すインタフェース回路を通して、ディスプレイ用ICやBluetooth回路に送る。

|

こういった一連の動作・作業は全て半導体チップで行う。受光素子の後は、1チップでディスプレイ回路やBluetooth回路に送る場合もあれば、別々のICでディスプレイ回路やBluetooth回路に送る場合もある。もちろん、より小型化への要求が強い用途には、1チップ化することが多い。

アナログ技術がリード

このようなチップを構成するシステムには、センサ、アナログフロントエンド*3、AD/DAコンバータ*4、センサフュージョン*5、マイコン*6、無線送信回路(BluetoothやWi-Fi含む)、ディスプレイドライバ/コントローラなどがあり、本質的にアナログに強い企業の出番となる。

アナログに強い半導体メーカーには、アメリカのTI社、マキシム社、ADI社などのメーカーがある。また、インテル社やザイリンクス社などのデジタル半導体企業も、ヘルスケア向けの半導体チップを手掛けている。

アナログに強い半導体メーカーが得意なのは、センサからの信号を拾うアナログフロントエンド(増幅やインピーダンス変換などを担うIC)や、DSP*7(積和演算専用のマイクロプロセッサ)を用いるデジタルフィルタ、ヘルスケア機器全体に直流電源を供給するパワーマネジメントICなどだ。センサからの微小な信号を増幅し、フィルタをかけて一般に扱える信号強度まで持ってきたあとは、A-D変換してデジタルに変えるのだが、このADコンバータやマイコンは既存の製品を使える。

[ 脚注 ]

- *1

- オペアンプ: 演算増幅器ともいう。抵抗やコンデンサを外付けすることでアナログコンピュータ動作を行う。

- *2

- インピーダンス(交流抵抗): コンデンサやコイルのように直流では絶縁体や良導体を示す部品に交流を流すと抵抗を示すようになるが、その交流抵抗をインピーダンスという。

- *3

- アナログフロントエンド: アナログ回路の端にあり、センサなどの入力部分に近い回路を指す。

- *4

- AD/DAコンバータ: ADコンバータはアナログからデジタルへの変換回路、DAコンバータはその逆。

- *5

- センサフュージョン: さまざまなセンサからの信号をまとめて収集し、デジタルに変換してセンサ信号に意味を持たせる機能も含む。

- *6

- マイコン: マイクロコントローラの略で、CPUを内蔵しており、主に制御命令を含むコントローラ。

- *7

- DSP(積和演算専用のマイクロプロセッサ): 二つの変数を掛け算した積を次々と足していく演算のこと。解析的に解けない方程式を級数展開して数値演算として近似的に説く方法に使われる。