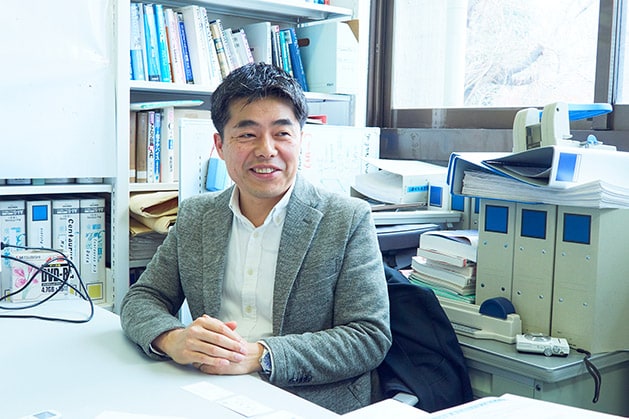

Visiting Laboratories研究室紹介

|

学生のうちから宇宙望遠鏡の開発に関われる研究室

TM ── 幸村先生は、ずっと、この分野の研究に携わっておられるのですか。

幸村 ── 大学4年生の卒業研究の際に入った研究室が、天体が放射するX線を観測することで、その天体の正体や、その天体がどういう物理状態にあるかなどを研究する、「X線天文学」の研究をやっているところでした。それ以来、X線や放射線との長い付き合いが続いています。

またX線は、骨折や歯の治療などでおなじみのレントゲンでも使われています。そのため、私の研究が、宇宙の観測だけでなく、医療などの実生活にも貢献することができないか、ということを常々考えています。

そして、X線天文学の研究を通じて、X線を測定するということはやってきましたから、今度はそれを応用して、陽子や電子などの粒子線を測定する研究をすることで、スペース・コロニーの実現に貢献したいと考えています。

TM ── 医療分野への応用としては、どのような形が考えられるのでしょうか。

幸村 ── まだ構想段階ですが、少ないX線量でも、従来と同程度の画像が撮影できるレントゲン装置を作り、検査時の被曝量を少なくできるような未来を実現したいと考えています。

TM ── 先生の指導方針を教えてください。

幸村 ── 同じ机に座って一対一で研究するということもありますし、それを通して、「この学生はもう一人で研究を進めることができそうだな」と判断すれば、スケジュールや研究方針などを自分で考えて、主体的に研究を進めてもらう、というやり方もしています。

また、研究室の中で完結する研究の場合は自主性を尊重していますが、他の大学や外部の研究機関と共同で研究する場合は、自主性を尊重しつつ、共同研究のスケジュールや方針とズレがないように配慮しながら指導することもあります。たとえば現在、新しい日本のX線天文衛星「XRISM」の開発が進んでおり、私たちも参画していますが、打ち上げが2021年度ですので、そのスケジュールに沿って研究や開発を進めています。

多くの外部の方と一緒に研究したり、研究を進めるための会議や打ち合わせをしたりするのは、いわば「本物の環境」なので、貴重な経験であると同時に、学生にとって、初めは環境に慣れることが大変なこともあります。少なくとも、研究室に入るまでの、3年間の学部生としての生活では経験できないことです。そのため、研究を進めるために必要な知識を伝えたり、また、足りない知識については、こまめに補ったりすることを心がけています。