連載01

実用化が間近に迫る究極のバッテリー、全固体電池

Series Report

急激に進歩した酸化物系、安全性・信頼性と大容量を両立

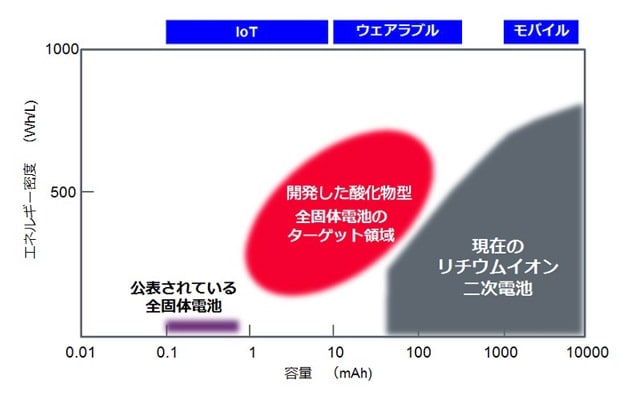

ただし近年、酸化物型全固体電池のエネルギー密度を高める技術開発で、大きな進展が出てきている。村田製作所は、これまで開発されてきた酸化物型全固体電池に比べて、10~100倍と現在のリチウムイオン二次電池に匹敵するエネルギー密度を実現する技術を開発した(図5)。

試作品では、4mm×5mm×9mmという単4電池の1/19の体積の小型電池で10mAh強の容量を実現しており、これはアルカリ電池に肉薄するエネルギー密度である。

[図5]村田製作所が開発した酸化物型全固体電池

外観(左)と実用化時のターゲットとなるエネルギー密度の領域(右)

出典:村田製作所のニュースリリース

同社はエネルギー容量を向上するために、酸化物型全固体電池に良く似た材料と成形・焼結プロセスで生産する多層セラミックス・コンデンサ(MLCC)の技術を応用した。MLCCも、酸化物型全固体電池と同様に、電極間をセラミックス材料である誘電体で埋めた構造の電子デバイスである。MLCC市場で、約40%のシェアを占める同社は、セラミックスのきれいな薄膜を作り、それをきっちりと固めて安定した特性の電子デバイスを作る技術と、それを高品質に量産できる技術を確立している。それを全固体電池の製造に応用することで、技術的に最も難易度の高い部分を解決した。

TDKや太陽誘電、FDKなど、酸化物型全固体電池の開発・製造には、電子部品の分野で実績のあるメーカーが複数参入している。この分野は、日本企業の競争力が高く、将来の電子機器のダウンサイジングの進展の鍵を握る存在になりそうだ。

もう1つのアプローチである半固体電池

全固体電池とは別のアプローチでリチウムイオン二次電池の欠点を解決し、酸化物型全固体電池と同等の特徴を持つバッテリーを開発するところも出てきた。

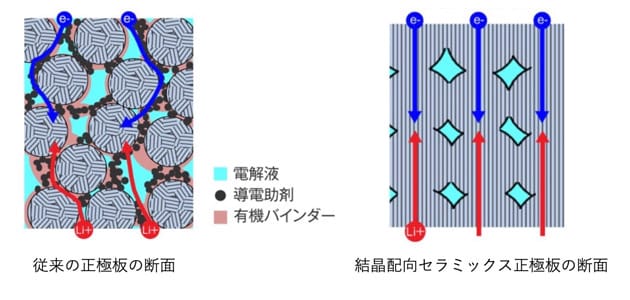

日本ガイシは、独自開発したリチウムイオンが円滑に移動できる結晶構造を持つ「結晶配向セラミックス正極板*6」を正極に利用することで、高いエネルギー密度と大出力を実現した。同社が「半固体電池」と呼ぶこの電池は、結晶配向セラミックス正極板中にわずかな液体電解質を染み込ませている。それでも、酸化物型全固体電池に匹敵する安全性やリフローでの実装を実現しているという。このため、ため、材料の表面をセラミックス材料で正極と負極を完全に分離した、チップ型セラミックス二次電池を開発した。同社は、この技術を半固体電池と呼び、既にコイン電池と同様の形状のバッテリーと曲げ耐性のある超薄型バッテリーを開発し、製品化している(図6)。

[図6]日本ガイシが開発した半固体電池

外観(左)と従来の正極板と結晶配向セラミックス正極板の断面(右)

出典:日本ガイシ

ウェアラブルへの適性は、IoTデバイスへの応用も開く

ウェアラブル機器のバッテリーとしての適性が高い酸化物型全固体電池は、様々な場所に置いてデータを収集・伝送するIoTデバイス向けのバッテリーとしても適している。

一般に、IoT機器が置かれる場所は、日光や風雨にさらされる屋外や振動、高温にさらされる工場など過酷なところが多い。酸化物型全固体電池のタフな性質は、こうした利用環境で生きる。

さらに、光や温度差、振動など周辺環境に内在するエネルギーを電力に変換し、電源として活用するエネルギーハーベスティング(環境発電)技術と併用することで、電池交換が不要なメンテナンスフリーのIoTデバイスを作ることができる。通常、環境発電で得られる電力はマイクロワット・レベルの微小なものだが、こまめにバッテリーに電力を蓄積すれば、遠距離にデータを無線伝送するための電力を確保できる。めったに電池交換に行けないような人が踏み込みにくい場所こそデータを収集する価値がある場所であり、タフなバッテリーの実現によってデータの収集範囲が広がる。

次回は、全固体電池が実用化した後のバッテリーのさらなる進化を見据えた技術開発について解説する。

[ 脚注 ]

- *6

- 結晶配向セラミックス正極板:主成分は、一般的な正極材料に使われるコバルト酸リチウム(LiCoO2)を使っている。ただし、正極板の成形方法に違いがある。従来の正極板では、LiCoO2の粉体を有機バインダ(有機物のノリ)で固めていた。このため、結晶の向きがバラバラでリチウムイオンの動きの方向がバラバラだった。これに対し、日本ガイシの成形法では、焼結によって結晶の向きを揃えている。これによって、リチウムイオンの伝導率と電子伝導率を高めている。

Writer

伊藤 元昭(いとう もとあき)

株式会社エンライト 代表

富士通の技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動、日経BP社と三菱商事の合弁シンクタンクであるテクノアソシエーツのコンサルタントとして6年間のメーカー事業支援活動、日経BP社 技術情報グループの広告部門の広告プロデューサとして4年間のマーケティング支援活動を経験。

2014年に独立して株式会社エンライトを設立した。同社では、技術の価値を、狙った相手に、的確に伝えるための方法を考え、実践する技術マーケティングに特化した支援サービスを、技術系企業を中心に提供している。