連載02

5Gの虚像と真実

Series Report

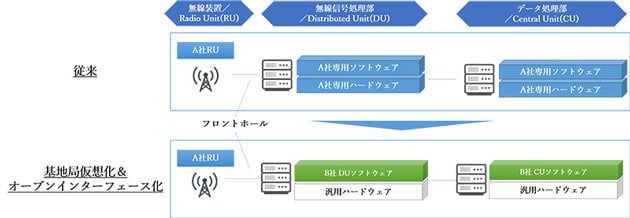

DUとCUは、さらにそれぞれ仮想化するため、それぞれ汎用のハードウエアの上に専用のソフトウエアを構築する。いわばソフトウエアによって基地局をカスタマイズするのである。このようなシステムにすると、1社だけのハードとソフトに頼る必要がなくなり、無線装置RU(Radio Unit)はA社、DUのハードウエアはB社、DUのソフトウエアはC社、という具合にマルチベンダーが参入しやすくなる(図9)。ここで必要となるのがRUとDUを接続するためのインターフェイスである。これがO-RAN(Open Radio Access Network)Allianceが規格化したオープンインターフェイス仕様である。

|

これまで世界の基地局ビジネスでは、NECや富士通のような通信機器メーカーはEricssonやNokia、ファーウェイとまともに勝負できなかったが、5Gのコア基地局でオープン化されると、NECや富士通にもチャンスが巡ってくる。イギリス政府がファーウェイの製品を2027年までに全て締め出し、NECや富士通にも参加を呼び掛けているのは、基地局の仮想化とO-RAN仕様で5Gの基地局を作るからに他ならない。

KDDIは、NokiaとNEC、富士通と共同で、基地局を仮想化し、なおかつO-RAN仕様に準拠するマルチベンダーの接続が可能かどうかの実証実験を2020年3月から9月までに渡って実施すると発表した。図8と図9はKDDIが想定する基地局の仮想化と、O-RAN仕様に準拠してマルチベンダーのハードウエアとソフトウエアを実装して、インターオペラビリティを確認する実証実験の概念を表している。

これまでの基地局システムでは、通信オペレータごとにハードもソフトも作り直さなければならなかったが、この仮想化とO-RANシステムを使えば、ソフトウエアだけを書き直すだけでカスタマイズできるようになる。日本の通信機器メーカーと通信オペレータが世界に進出できるチャンスが広がったと言えそうだ。

5Gの本質は裏方技術

以上、見てきたように5Gは基地局側の進展が何よりも大きい。消費者が何気なく写真やビデオを撮ってYouTubeやインスタグラムに載せているが、そのために通信トラフィックが膨大になり、基地局の処理能力を超えてしまうようになると、通信は切れてしまう。そうならないようにするための容量を追加するのが5Gである。何も2時間映画を3秒でダウンロードするための技術ではない。

さらに5G ではスマホだけではなくIoTやさまざまなデバイスをつなげようとするため、基地局ではネットワークスライシングでビデオを消費者がサクサク見られるようにするという裏方技術で支えることも求められる。5Gは2020年から2030年に渡って進化していく。5Gの進化の末に最大20Gbpsが実現できるようになる。6Gはまだ絵に書いた餅である。100Gbpsという餅を作るための技術は、今は全く見えない。しかし、ミリ波からテラヘルツ波へと進化するに伴い、通信技術は新たなテクノロジーを生むようになるだろう。

[ 参考資料 ]

Writer

津田 建二(つだ けんじ)

国際技術ジャーナリスト、技術アナリスト

現在、英文・和文のフリー技術ジャーナリスト。

30数年間、半導体産業を取材してきた経験を生かし、ブログ(newsandchips.com)や分析記事で半導体産業にさまざまな提案をしている。セミコンポータル(www.semiconportal.com)編集長を務めながら、マイナビニュースの連載「カーエレクトロニクス」のコラムニストとしても活躍。

半導体デバイスの開発等に従事後、日経マグロウヒル社(現在日経BP社)にて「日経エレクトロニクス」の記者に。その後、「日経マイクロデバイス」、英文誌「Nikkei Electronics Asia」、「Electronic Business Japan」、「Design News Japan」、「Semiconductor International日本版」を相次いで創刊。2007年6月にフリーランスの国際技術ジャーナリストとして独立。著書に「メガトレンド 半導体2014-2023」(日経BP社刊)、「知らなきゃヤバイ! 半導体、この成長産業を手放すな」、「欧州ファブレス半導体産業の真実」(共に日刊工業新聞社刊)、「グリーン半導体技術の最新動向と新ビジネス2011」(インプレス刊)などがある。