Cross Talkクロストーク

ブラックホール研究のこれから

|

永田 ── 今回発表されたM87の中心に位置する巨大ブラックホール以外に、撮影したブラックホールはあるのですか?

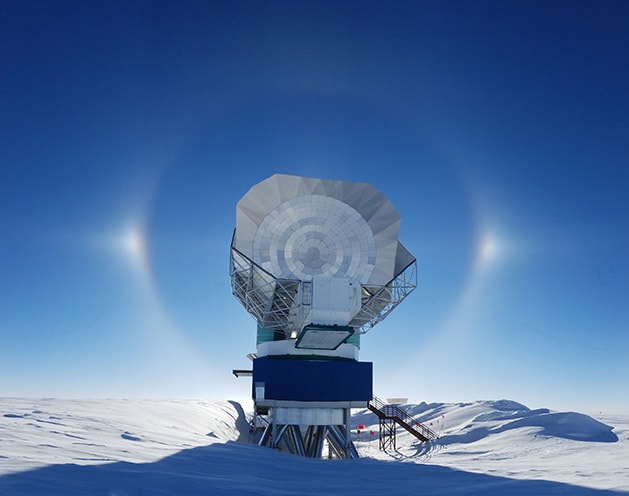

本間 ── EHTによる観測では、南極にある電波望遠鏡も使っています(図6)。今回撮像できたM87の中心にある巨大ブラックホールは、南極の望遠鏡からは見えないので出番はなかったのですが、じつはもうひとつ、「いて座A**4」という、天の川銀河の中心にあるブラックホールと思われる天体もターゲットにしました。いて座は南極から見ると地平線に沈まず、ずっと見えているので、いて座A*の観測のためには南極の電波望遠鏡を使うことが重要でした。

すでにいて座A*も、2017年にデータを取得して、現在解析を進めている段階で、2020年には画像を公開できると思います。ぜひ楽しみにしていてください。

|

永田 ── さらにその次の観測のテーマなどは決まっているのですか?

本間 ── 次は「動画」です。今回撮像したのは静止画でしたが、より詳しく観測して、ブラックホールのまわりで起きている現象の動きを、動画で捉えたいと思っています。じつはこれはそんなに簡単ではないですが、望遠鏡を増やせば見えるチャンスはあるはずです。EHTでは2020年に、望遠鏡を3台増やして、取得するデータを増やします。これから5年くらいで動きが見えてくると思います。

それから「大きいブラックホール」と、銀河との関係ですね。

永田 ── ブラックホールに大きいや小さいがあるのですか?

本間 ── これらはでき方が違います。小さいブラックホールは、太陽より30倍くらい大きな恒星が燃え尽きたときにできます。どうやってできるかわかっていますし、銀河の中にたくさんあることがわかっています。一方、今回撮影できたような巨大ブラックホールは、私たちの住む銀河系を含めて、あらゆる銀河の真ん中に1個だけあり、太陽の100万倍以上、今回撮影したM87のものだと約65億倍という、とてつもない大きな質量をもっています。

こうした巨大ブラックホールは、銀河ができたときになんらかの役割を果たしたはずなんですが、それがなにかはわかっていません。巨大ブラックホールが先にあって銀河ができたのか、その逆なのかは、まさに”鶏と卵”の問題です。でも、巨大ブラックホールが銀河にとって重要な役割を果たしていることは間違いありません。天文学における次の10年の大きな研究テーマとなるでしょう。

|

永田 ── ブラックホールが物質を吸い込むとき、それに伴って、ある一定方向に物質を噴き出す「ジェット*5」という現象がありますが、それが銀河を作った、という説もありますよね?

本間 ── たしかにそういう説もあります。ブラックホールから噴き出すジェットが、さまざまな物質をかきまぜて、銀河全体の隅々にまで物質を行き渡らせ、星などが誕生したという説ですね。それから、ジェットがガスとぶつかって、そこで新しい星が生まれるのではという説もあります。もしかしたら、私たちはブラックホールのおかげで生まれて存在しているのかもしれないという、非常におもしろい説です。可能性はあるので、これからの研究で明らかにしていきたいと思います。

永田 ── いまお話いただいた、巨大ブラックホールと銀河の関係や、ジェットの問題などを解決するための手がかりはあるのですか?

本間 ── 宇宙の果てにあるような遠くの銀河を見て、その中がどうなっているかを明らかにすればわかるかもしれません。そのためにはさらに視力の高い電波望遠鏡が必要なのですが、それは途方もないほどの性能になるので、現代の技術からすると夢のまた夢です。

でも、先ほどお話した通信や半導体などの例のように、科学・技術の進歩のスピードと行く末は計り知れません。いつか人類は、そんな望遠鏡を実現させるだろうと思っています。

(後編へ続く)

[ 脚注 ]

- *4

- いて座A*(いてざ・えー・すたー): 私たちの住む天の川銀河の中心にあると考えられている、巨大ブラックホール。太陽質量の約400万倍の質量をもつと考えられており、地球から約2万5千光年の距離にある、最も近い巨大ブラックホールでもある。そのため、ブラックホール候補天体のなかで最大の視直径をもち、EHTによってそのブラックホール・シャドウが撮像されることが期待されており、M87と並ぶEHTの最重要ターゲットとして観測が行われた。

- *4

- ブラックホール・ジェット: ブラックホールは強い重力で周囲の物質を吸い込む反面、天体に周囲から降着する物質の一部が細く絞られ、一方向または双方向に向け、最大で光速の99%もの速度で噴出させているものがあり、それをジェットと呼ぶ。それがブラックホールによってどう駆動され、どう輝くのかは、宇宙物理学における最大の謎のひとつとなっている。

Profile

本間希樹(ほんま まれき)

国立天文台 水沢VLBI観測所所長

国立天文台教授、総合研究大学院大学教授、東京大学大学院教授

アメリカ合衆国テキサス州生まれ、神奈川県育ち。平成6年東京大学理学部天文学科卒、平成11年同大学院博士課程修了。同年国立天文台COE研究員。

その後、助教、准教授を経て2015年より現職。専門は電波天文学で、超長基線電波干渉計(VLBI)を用いて銀河系構造やブラックホールの研究を主に行っている。著書に『巨大ブラックホールの謎』(講談社ブルーバックス)、『国立天文台教授が教える ブラックホールってすごいやつ』(扶桑社)など。2017年よりNHKラジオ『子ども科学電話相談』の回答者も務めている。

永田美絵(ながた みえ)

コスモプラネタリウム渋谷 チーフ解説員

NHKラジオ『夏休み子ども科学電話相談』天文担当。

東京新聞のコラム『星の物語』を連載中。主な著書に『星座の見つけ方と神話がわかる星空図鑑』(誠美堂出版)、『ときめく星空図鑑』(山と渓谷社)、『星と宇宙の不思議109』(偕成社)、『はじめよう星空観察』(NHK出版)、『宙ガールバイブル』(双葉社)などがある。そのほか「星座切手シリーズ」の星空解説文も担当。

美絵 (みえ、11528 Mie)での小惑星登録もある。

日々、宇宙や地球の素晴らしさを伝え続けている。

Writer

鳥嶋 真也(とりしま しんや)

宇宙開発評論家。宇宙作家クラブ会員。

国内外の宇宙開発に関する取材、ニュース記事や論考の執筆などを行っている。新聞やテレビ、ラジオでの解説も多数。主な著書に『イーロン・マスク』(共著、洋泉社)があるほか、論文誌などでも記事を執筆。

Webサイト http://kosmograd.info/

Twitter: @Kosmograd_Info