Cross Talkクロストーク

|

永田 ── ちなみに、ブラックホールって人工的に作ることはできるんですか?

本間 ── 極小の、ミクロなブラックホールは作れる、という人はいます。加速器という装置を使い、粒子をすごい速度でぶつけて新しい粒子を作るときに、とても小さなブラックホールができるという説です。でも、私はできるとは思っていません。

宇宙にある粒子には、地球上の加速器で作れるよりもはるかに大きなエネルギーを持っているものもあります。加速器で作り出せるくらいのエネルギーでブラックホールが生まれるなら、この宇宙にはすでに数多くのミクロなブラックホールが存在するはずで、私たちはそれに吸い込まれて生きていけないでしょう。でも、実際にそんなことは起きていないので、おそらく加速器で作り出せる程度の小さなエネルギーで、ブラックホールは作れないのではないかと思っています。

永田 ── 前編で、巨大なブラックホールは銀河の中心にあるという話が出ましたが、その銀河同士が衝突するのではないか、その様子がいつか見れるかもしれない、と言われていますよね。

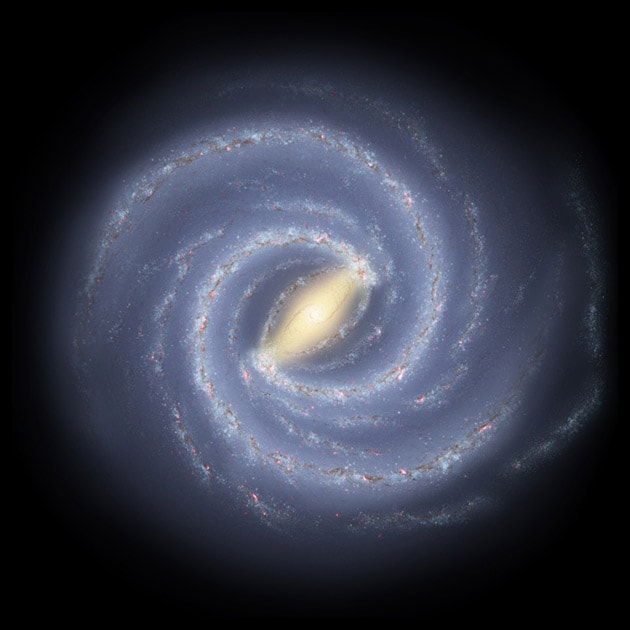

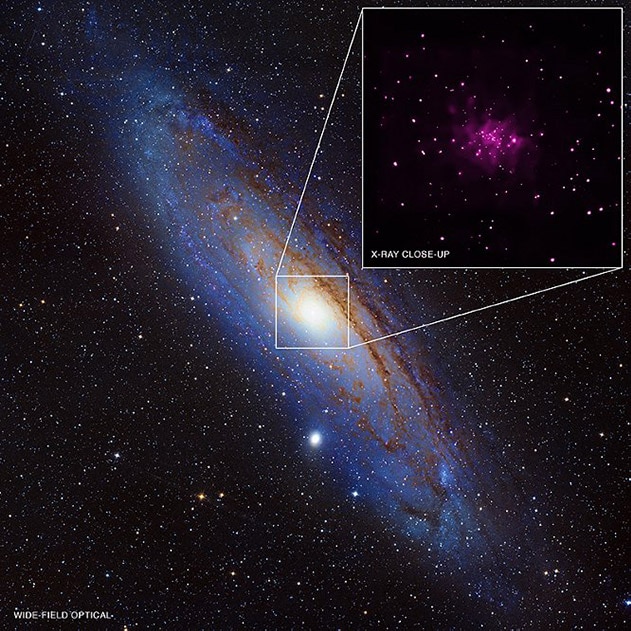

本間 ── そうですね。宇宙自体は膨張しているのですが、いくつかの銀河が集まったグループというのがあり、そのグループの中の銀河同士は重力で引かれ合っているので、だんだん近づいていき、衝突することがあります。私たちのいる天の川銀河(図2)も、いつかアンドロメダ銀河(図3)*2と衝突すると言われています。

永田 ── すると、天の川銀河の中心にある巨大ブラックホールと、アンドロメダ銀河の中心にある巨大ブラックホールは合体して、さらに巨大になるんですか?

本間 ── そうなると思います。ブラックホールはとにかくなんでも吸い込んで、一方的に成長していくだけなのです。

永田 ── そうなると地球はどうなるんでしょう?

本間 ── おそらく地球への影響はないと思います。銀河の中の星々はとても離れていて、すかすかの状態なので、もしアンドロメダ銀河と衝突しても、夜空に見える星が増えるくらいで、大きな影響はないと思います。

|

|

次世代の超大型電波望遠鏡の建設がはじまった。

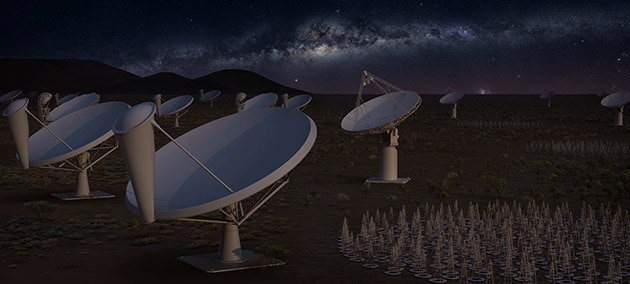

永田 ── そして今、「イベント・ホライズン・テレスコープ(EHT)*3」よりも大きな、「SKA(Square Kilometer Array)」という望遠鏡の建設も進んでいるんですよね(図4)。

本間 ── SKAは次世代の超大型電波望遠鏡です。南アフリカとオーストラリアをはじめ、世界10カ国以上が参画し、国際協力で造っています。SKA(Square Kilometer Array)というのは「1km × 1kmの集光面積をもった巨大な望遠鏡」という意味で、南アフリカには直径15mの電波望遠鏡を2000台並べ、オーストラリアには小さな望遠鏡を何百万台も並べることで実現させます。日本はまだ正式なメンバーではないのですが、SKAを使い、次の10年間の天文学の最前線を切り開くことを目指しています。

永田 ── 完成したら何が見えるようになるんですか?

本間 ── まずブラックホールは重要な観測テーマです。でも、それよりおもしろいのは、宇宙人を探すことができる、ということです。南アフリカに造る2000台の望遠鏡を使えば、たとえば数光年先の星にある地球系外惑星で、テレビやラジオ、通信といった電波を使った活動が行われていれば、その漏れ出た電波が捉えられる、言い換えれば隣の星のテレビを見ることができるんです。そこまでの性能に到達するには10年くらいの時間がかかるでしょうが、私たちが生きている間に近くの惑星の人工電波の有無がわかる可能性は高いです、まぁ多分ないのだとは思いますが…

|

[ 脚注 ]

- *2

- アンドロメダ銀河: 地球からおよそ250万光年のところにある銀河。今から約40億年後に、天の川銀河と衝突すると言われている。

- *3

- イベント・ホライズン・テレスコープ(EHT): 波長の短いミリ波帯(主に1.3mm)を用いて、地球直径に匹敵する1万kmもの基線長でVLBI観測を行う望遠鏡。これにより、視力300万という史上最高の解像度を達成している。今回のブラックホールのデータが集められた2017年の観測では、APEX(チリ)、ALMA(チリ)、IRAM 30m望遠鏡(スペイン)、ジェームズ・クラーク・マクスウェル望遠鏡(ハワイ)、大型ミリ波望遠鏡(メキシコ)、サブミリ波干渉計(ハワイ)、サブミリ波望遠鏡(アリゾナ)、南極点望遠鏡(南極)の計8局が参画した。