Expert Interviewエキスパートインタビュー

── Space Food Xから、どのようなビジネスが生まれてくるのか、まだ具体的にイメージできないのですが。

このプロジェクトは参加者の持ち寄った技術や知見を組み合わせて、新しい技術やビジネスへとつなげていく取り組みです。具体的なチーム作りなどは、色々な組み合わせの可能性がありますので、ここから、どのような技術・ビジネスが出てくるのか、私自身とても楽しみです。それぞれの取り組みを加速させていくため、全体のシナリオ作りも同時に進めています。プロジェクトでは2か月に1回、全体会合を開いて、全体的な方向性や検討状況などを共有しています。

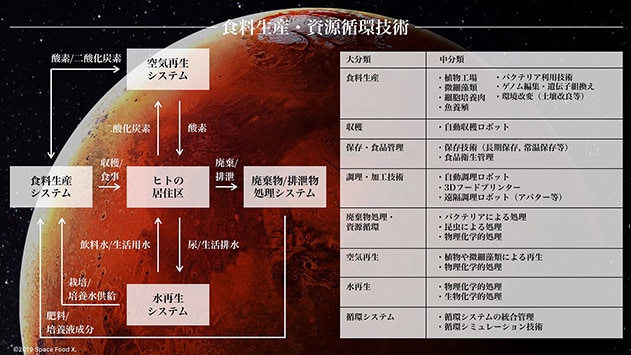

キーとなる技術の一つとして、食料生産と資源循環を考えていきます。例えば、植物工場*7や昆虫食*8は、閉鎖環境である宇宙ステーションや宇宙基地で、効率よく食料を得られる手段として注目を集めています。しかし、地上にあるこれまでの植物工場の場合は、収穫量に対して電気や水をたくさん使っているケースがよくあります。また、昆虫の場合は、種類によっては特定のエサが必要になることもあり、そのままでは宇宙に持っていけないことが多いのです。宇宙では、活動にかけるエネルギーやリサイクルまで考えないと、本当に活用できるいいものは見えてきません。そのあたりも考慮に入れて検討しています。

|

また、3Dフードプリンターやスマートキッチンのような自動化技術は、どの程度、宇宙で採用すべきかということも含めて議論しています。宇宙飛行士からは、すべてを自動化することが必ずしもいいことばかりではないという意見もあります。例えば、野口聡一さんは、仲間の宇宙飛行士に宇宙でお寿司を振る舞ったことがあります。

みんなで一緒に料理をすることは、コミュニケーションの手段になりますし、時にチームに調和をもたらします。忙しいときは全部自動で調理してもらうけれども、時間に余裕があるときは人が介在して作るというように、いくつかの段階に分けて自動化する仕組みを検討することで、人の心に寄り添ったシステムができるのではと考えています。

── 宇宙に向けての技術は、実際に宇宙で利用するまで時間がかかると思いますが、そのあたりはどう考えているのですか。

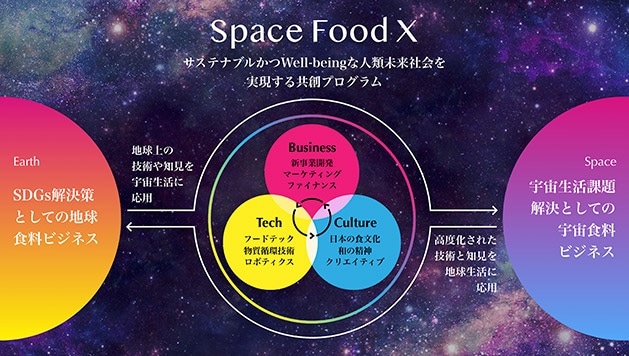

Space Food Xのユニークな点は、宇宙だけではなく、地上も含めて考えていくことです。おっしゃるように、宇宙技術は、実用化するまでに時間がかかります。過去のベンチャー企業などでは、宇宙だけの利用を出口としていたために、事業が軌道に乗る前に資金が尽きてしまった例もあります。

特に企業は事業収支のバランスを取らないといけないので、地上で利用できるものは早期にビジネス化していくことになるでしょう。これまでの宇宙開発は、日常生活と直接関わるものが少なかったために、多くの人にとって遠い存在だったように思います。しかし、宇宙と地上をセットで考えることで、いずれ宇宙でも使うようになる製品やサービスを、地上の生活で先に利用できるようになります。そうなれば、日常生活の中に宇宙技術が自然と入りこんでくることになるので、宇宙をより身近に感じる人も増えることでしょう。

|

この取り組みの鍵を握るのは地上での大規模実証実験であると考えています。過去にはアメリカ・アリゾナ州や日本では青森県の六ヶ所村に閉鎖環境を模擬する施設が作られ、滞在実験が行われていました。宇宙や閉鎖環境を再現して、そこで3Dフードプリンターや食料生産施設などを動かし、しっかりと生活していけるのかを実証する必要があります。大規模実証実験ができる施設は、早期に整備していきたいと思っています。

[ 脚注 ]

- *7

- 植物工場:畑などの開放的な環境ではなく、ビルの一室など、閉鎖的な環境で植物を生産するシステム。温度、湿度、光量などを調整することで、植物を計画的に生産することができる。

- *8

- 昆虫食:人間の食料源として昆虫を活用しようという取り組み。大勢の人が宇宙で生活するようになると問題になるのが、たんぱく質の供給。植物工場などで、野菜が生産できるようになっても、牛や豚など、家畜の飼育は難しい。そこで、注目されているのが狭い場所でも飼育でき、格好のたんぱく質の供給源となる昆虫。現在でも、蜂の子、イナゴなど、昆虫を食べる習慣はある。