連載02

ブラックホール研究の先にある、超光速航法とタイムマシンの夢

Series Report

ブラックホールの存在を証明する挑戦

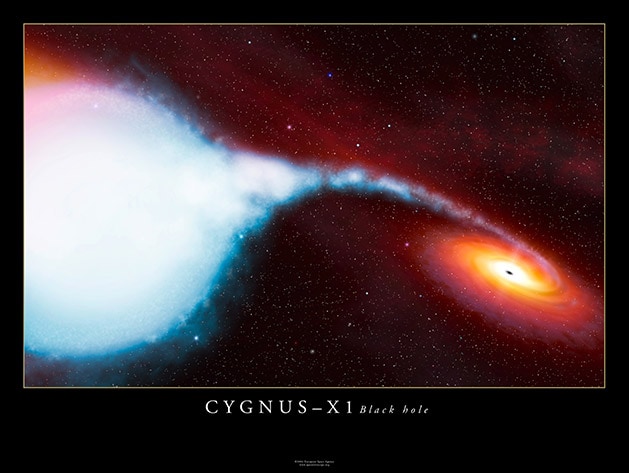

そのもどかしい状況に終止符が打たれたのは、1972年のことだった。「はくちょう座X-1(Cyg X-1)」という天体の観測結果から、これが連星であり、そしてその一方の高密度星が、太陽よりも10倍大きな質量をもつブラックホールであることが突き止められたのである(図3)。

なぜ、この天体がブラックホールだとわかったのだろうか。その鍵となったのは、ブラックホールの周囲に存在するガスや星が放つ、光や電波、X線などを捉えるという方法だった。

それまでの研究で、ブラックホールに吸い込まれていく物質は、ブラックホールの周囲に「降着円盤」と呼ばれる、円盤状の集まりを作るとされていた。そこで、円盤に含まれるガスが放つ特定の波長の電波を観測すると、電波のドップラー効果*3から、その回転速度を導き出すことができる。また、速く回転している物体には遠心力が強く働くが、この円盤が猛烈な速度で回転しているにもかかわらず、遠心力で飛び散ってしまわないということは、その遠心力に負けないほどの重力で円盤を強く引き付ける、質量が非常に大きな天体――すなわちブラックホールが中心に位置していると考えることができた。こうして、ブラックホールが存在するという間接的な証明がなされたのだった。

|

また2015年には、ブラックホール同士が合体するときに発生した「重力波」を捉えることに成功。この重力波を観測できたことも、ブラックホールの存在を裏付ける間接的な証拠になったと同時に、重力波を使った観測や研究(重力波天文学)が、ブラックホールの新しい研究手段としても注目を集めている。

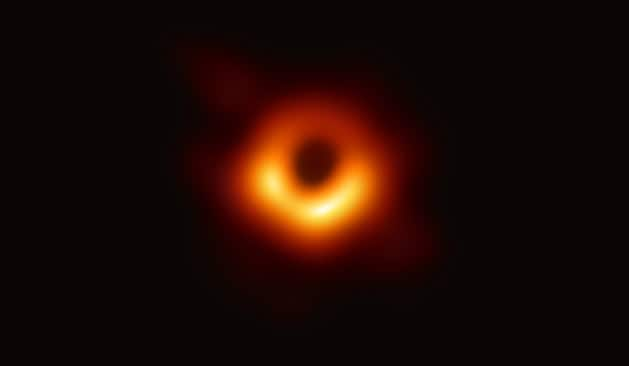

こうしてブラックホールが存在することはほぼ間違いないとわかったものの、あくまで間接的にであり、まだブラックホールそのものを直接観測することはできなかった。この当時から、ブラックホールというと、黒い穴の空いたドーナツのような姿でお馴染みとなっていたが、それはブラックホールそのものの姿ではなく、ブラックホールの周りにできる降着円盤が光ったり電波を出したりしたものを捉えたもの、あるいはそのデータをもとに作成した想像図だったのである。

しかし世界中の天文学者は、その中央にあるはずの真っ黒な穴――ブラックホールが存在する直接的な証拠を捉えるため奮闘した。もちろん、ブラックホール自体はきわめて小さいため、直接見ることは難しい。そこで天文学者は、「ブラックホールのまわりに輝くガスのような明るいものがあれば、ブラックホールは『影』のように暗く見えるはず」と考えた。これを「ブラックホール・シャドウ」と呼び、アインシュタインの一般相対性理論から導き出せることでもあった。このブラックホール・シャドウもきわめて小さい。そこで、科学者と技術者たちは力を合わせ、きわめて細かいものまで観ることができる視力の高い望遠鏡を造るため、日夜研究と開発を続けた。

そして 2019年4月10日、「イベント・ホライズン・テレスコープ(EHT)」が、ブラックホール・シャドウを世界で初めて撮像することに成功したと発表した(図4)。

このとき撮像されたのは、地球から5500万光年の距離にある、おとめ座銀河団内の巨大楕円銀河「M87」の中心にある巨大ブラックホールで、地球から5500万光年の距離にあり、その質量は太陽の65億倍にもなるという。

EHTは、ハワイやチリ、南極など、世界各地にある電波望遠鏡をつないでいっしょに動かすことで、擬似的に地球サイズの望遠鏡を作り出すという仕組みをしている。これによりEHTは、かつてないほど高い感度と解像度を達成。これは人間の視力にたとえると300万という途方もない数値に相当し、地球から月面に置いたゴルフボールが見えるほどだという。

こうして、とびきり高い視力をもった地球サイズの望遠鏡を使うことで、ブラックホールが存在することが視覚的、直接的に証明された。また、その姿は、これまで天文学者が「ブラックホールは姿かたちなのではないか」と想像し、映画などでも描かれてきたような、あのドーナツのような姿かたちにそっくりであり、これまでの研究の正しさが裏付けられた。そしてそればかりか、今後のさらなる観測によって、ブラックホールの研究を新たな段階へと進めることが可能になったのである。

|

[ 脚注 ]

- *3

- 電波のドップラー効果:電波の発信源が動くことで、その電波の周波数が変化して観測できる現象。