Visiting Laboratories研究室紹介

宇宙で大活躍するカメラを開発した”木村製作所”

TM ── 続いて、木村先生の研究室の研究内容などについて教えてください。

木村 ── 私たちの研究室では、 実際に人工衛星や宇宙機に搭載するカメラやロボットの開発を通じて、自律分散制御技術、システム工学、ヒューマンインターフェース技術等の研究を進め、生物の自律性に学びつつ、宇宙システムやロボットなど高度な自律制御システムの実現を目指しています。基礎的な制御工学から、ものづくりまで、幅広く研究を進めています。

たとえば、2010年に宇宙航空研究開発機構(JAXA)が、小型ソーラー電力セイル実証機「IKAROS」という宇宙機を打ち上げました。これは大きな帆(セイル)を張って、太陽光の圧力で飛ぶという宇宙機です。このとき、実際に宇宙で大きく帆を広げたIKAROSの姿の”自撮り”に成功したのですが、この写真を撮影したのが、私たちが開発したカメラでした。

|

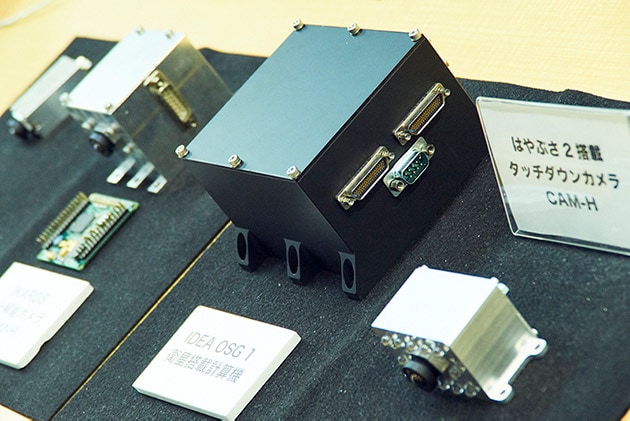

木村 ── また、小惑星「リュウグウ」へのタッチダウンや試料採取に成功し、現在、地球への帰還途中にある小惑星探査機「はやぶさ2」にも、私たちが開発したカメラが計6台搭載されています。とくに注目を集めたのは、タッチダウンして試料を採取した瞬間を捉えた映像で、解像度は低いものの、破片の動きなどがよく追えており、サイエンス(理学)の研究者の方から好評でした。

この他にも衛星のカメラを多数手がけており、完成しているものは40台を超えています。こうした実績から、宇宙業界では私たちの研究室のことを「木村製作所」と呼ぶ人もいます。

|

TM ── どういう経緯で宇宙用のカメラの製作を手がけることになったのですか。

木村 ── きっかけとなったのは、スペース・デブリ(宇宙ゴミ)除去の研究でした。現在、地球のまわりを、使い終わった衛星やロケットの残骸が数多く周回しています。これら一つひとつが弾丸の10倍もの速さで飛んでいるため、運用中の衛星や宇宙船などにとっては凶器となります。また、衛星とデブリ、あるいはデブリ同士が衝突すると大量の破片が生まれ、それらが新たなデブリとして飛び回り続けることになります。

NASAの研究者の計算によると、これから先、たとえすべての衛星を処分し、また新しい衛星を打ち上げないようにしたとしても、デブリの数は減らず、今あるデブリだけでも自己増殖を続けるとされています。また、大きなデブリを年間5つほど取り除いて、ようやく増加が止まるとも言われています。

つまりデブリ問題というのは、これから気をつけるだけでは駄目なのです。今あるデブリを積極的に取り除いていかないと、解決しないんですね。

デブリを除去しようとした際に、まず問題となるのは、どうやってデブリに近付いて捕まえるか、ということです。現在、地上からレーダーや望遠鏡を使って、デブリがどこにあるかを追跡することはできていますが、その精度は数km立方のどこか、という程度です。つまり、デブリがあるとされる場所にデブリ除去衛星を送り込んでも、まだ数kmの誤差があります。また、衛星が地上と通信できる機会も限られています。したがって、最終的には衛星自身の目と脳を使い、自律的にデブリを見つけて、近付いていき、捕まえるということをしなければなりません。つまり、カメラとコンピュータが重要になってきます。

また、お金の問題も重要です。デブリはいわば産業廃棄物ですから、処分のためにお金を出したがる人はいません。一方で、宇宙用の部品というのは、性能の割には高額になるという欠点があります。そのため、その現状を変えて、安く衛星を造ることが重要になってきます。

|