Visiting Laboratories研究室紹介

後編:電気電子情報工学科 松村 匡哲さん、地田 雅矢さん、帰山 拓人さん

Telescope Magazine(以下TM) ── 木村研究室を選んだ理由を教えてください。

松村 ── 木村研究室の紹介を受けた際に、宇宙に関する活動をしていること、また「缶サット」と呼ばれる缶サイズの模擬衛星を開発し、技術や性能を競う世界的な大会に出場していることもあり、楽しそうだという思いから選びました。

地田 ── 私も研究室紹介で、実際にものづくりをやっていること、またバレーボール大会を開催しているなど、皆で楽しくわいわいやっている雰囲気が良さそうだな、と思い入りました。

帰山 ── 缶サットをやっていることも理由のひとつですが、理論的な研究だけで終わらず、実際に宇宙へ飛ぶカメラなどを造っていることや、それに携われることが大きな経験になると考えて選びました。

TM ── 今はどのような研究に取り組んでいますか。

松村 ── 私はスペース・デブリ(宇宙ゴミ)を除去するための衛星が、デブリに接近するときに使うシステムの研究をしています。デブリに近づくには、そのデブリがどう動くかを、画像処理などで推定することが重要になります。そうした処理は従来、ソフトウェアでやるのが主流でしたが、私はFPGA(field-programmable gate array)と呼ばれるハードウェアで処理することを考えています。FPGAを使えば複数の計算を並列処理できるので処理時間が短くなり、よりリアルタイムでの軌道推定ができるようになります。

地田 ── 私はスペース・コロニーの実現を見越して、光触媒技術を用いて空気を浄化する技術の研究をしています*2。空気の流れ方や光の当たり方など、どうすれば空気を浄化する効率があがるのかを考えたり、それを実際に宇宙で実証するための実験装置の検討を進めたりしています。

帰山 ── 私は、高解像度、高頻度の撮影を可能にするバッファメモリの容量の拡張を行う研究をしています。従来ではメモリの種類によって決まった容量のバッファメモリしか使えていなかったのですが、FPGAを用いて書き込み対象のメモリを切り替えていくことで、用途に応じてメモリを拡張できる仕組みを作ります。

TM ── 木村研究室でどのようなことを得ましたか。

松村 ── 木村研究室はコミュニケーションを大事にしているので、同期の学生とのつながりはもちろん、木村研究室の卒業生の方とも交流ができ、さまざまなつながりができる点がいいところだと思います。とくに卒業生の方は、宇宙分野に行った人もいれば、電機メーカーやインフラ、カメラ分野に行った人もいて、そうしたいろんな分野の方から話を聞くのは非常に勉強になります。

地田 ── やはりコミュニケーションを大事にしている研究室なので、缶サット開発においても、まずは自分で考えますが、先輩からアドバイスをもらうこともあり、そこからまた自分で考えて開発を進めて……と、一人で考えることと、人との交流を通じて思考力を高めていくことといった、学び方が身についたことが大きいです。

帰山 ── 缶サットの開発を通じて、宇宙機の開発プロセスを学ぶことができたのが大きいです。たとえば、いくつかの部品が壊れても動き続けることができる冗長性の仕組みであったり、また問題が起きたときの対処法をあらかじめ考えておくことで不測の事態に備えたりといった考え方を学べたのは、この研究室ならではのことだったと思います。

TM ── 木村先生ならではの学びはありましたか。

松村 ── 木村先生はチャレンジ精神がある人で、なんでもやってみようとする人なんです。そして否定をしない人でもあり、たとえば私たちが「こういうことをやりたい」と思ったとき、それをきちんと説明できれば、「じゃあやってみよう」と言って、いろいろサポートしてくれるので、私たち自身もチャレンジ精神が培われました。

地田 ── 私も松村さんと同じで、おもしろいなと思ったことを伝えれば、手伝ったり教えたりしてくださるので、すごく勉強になります。たとえば光触媒の研究をしたいと言ったときも、「それおもしろそうだね」と言ってくれて、一緒に情報を調べてもらいましたし、アドバイスもいただきました。

帰山 ── 先生は学生時代に生物システムを専攻していましたが、現在は宇宙システムやロボット工学といった分野を研究しています。このため、一つの分野にとらわれず、広い目線でアドバイスをしてくれます。これは様々な分野の知識を持っている先生ならではの学びだと思います。

TM ── 今後についてはどのように考えていますか。

松村 ── 学生のうちは、今やっている研究を仕上げ、形にしたいと思っています。卒業後は電機メーカーに行って、従来にはない、新たな付加価値をもった、テレビの研究・開発をしたいと思っています。そのため、研究と就活の両立を頑張りたいです。

地田 ── 私も研究を形にしたいと考えています。卒業後はプラント業界に入り、開発途上国にプラントを建てて発展に寄与したり、海外の人と共同で働いたりしたいと考えています。

帰山 ── まだ学部4年生なので、就職については考えていませんが、将来は人類や社会に貢献できる、誇れるようなことができたらいいな、と思っています。

[ 脚注 ]

- *2

- 東京理科大学の「光触媒」研究については、本号のVistiting Laboratories第2部「夢の人工光合成「光触媒」技術で、宇宙でも地球でも持続可能な社会を実現」でも、詳しく取り上げている。

-

第1部:

東京理科大学 理工学部

電気電子情報工学科

杉山研究室

-

第2部:

東京理科大学 基礎工学部

材料工学科

安盛・勝又研究室

-

第3部:

東京理科大学 理工学部

物理学科

幸村研究室

-

第4部:

東京理科大学 理工学部

電気電子情報工学科

木村研究室

Profile

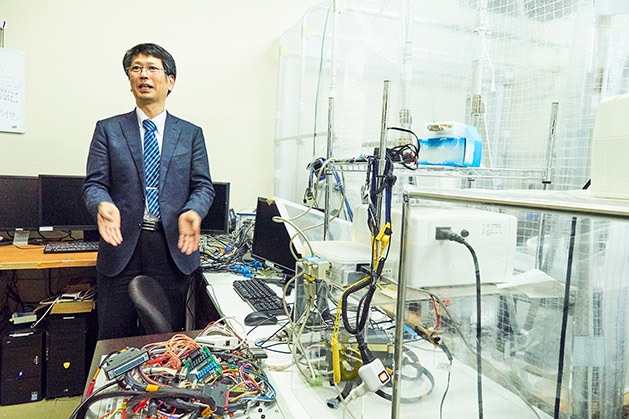

木村 真一(きむら しんいち)

東京理科大学 教授

1965年生まれ。1988年東京大学薬学部製薬化学科卒業、1993年 東京大学大学院 薬学系研究科製薬化学専攻、博士課程修了、博士(薬学)。同年、独立行政法人情報通信研究機構(当時 郵政省通信総合研究所)に着任。電気通信大学客員助教授併任を経て、2007年東京理科大学理工学部、電気電子情報工学科に准教授として着任、2012年より現職。スペースコロニー研究センター副センター長、理工学研究科宇宙理工学コース長を併任。宇宙システム、宇宙ロボット、自律分散システム、故障適応ソフトウエアに関する研究などに幅広く従事。技術試験衛星VII型(ETS-VII:通称「おりひめ・ひこぼし」)、STS-85: Manipulator Flight Demonstration(MFD)など宇宙ロボットミッションに加え、多数の小型衛星開発に従事。「IKAROS」「はやぶさ2」「宇宙ステーション補給機こうのとり(HTV)」など、多数の搭載監視カメラ・搭載計算機を開発・製造。

帰山 拓人 (かえりやま たくと)さん

東京理科大学 理工学部 電気電子情報工学科4年

1996年生まれ。2020年3月東京理科大学理工学部電気電子情報工学科 卒業

地田 雅矢 (ちだ まさや)さん

東京理科大学 理工学研究科 電気工学専攻修士課程1年

1996年生まれ。2019年3月東京理科大学理工学部電気電子情報工学科卒業、2019年4月東京理科大学理工学研究科電気工学専攻入学、現在にいたる。

松村 匡哲 (まつむら ただあき)さん

東東京理科大学 理工学研究科 電気工学専攻修士課程1年

1995年生まれ。2019年3月東京理科大学理工学部電気電子情報工学科卒業、2019年4月東京理科大学理工学研究科電気工学専攻入学、現在にいたる。

Writer

鳥嶋 真也(とりしま しんや)

宇宙開発評論家。宇宙作家クラブ会員。

国内外の宇宙開発に関する取材、ニュース記事や論考の執筆などを行っている。新聞やテレビ、ラジオでの解説も多数。主な著書に『イーロン・マスク』(共著、洋泉社)があるほか、論文誌などでも記事を執筆。

Webサイト http://kosmograd.info/

Twitter: @Kosmograd_Info